27 décembre 2021 par Jean Mermoz

27 décembre 2021 par Jean Mermoz

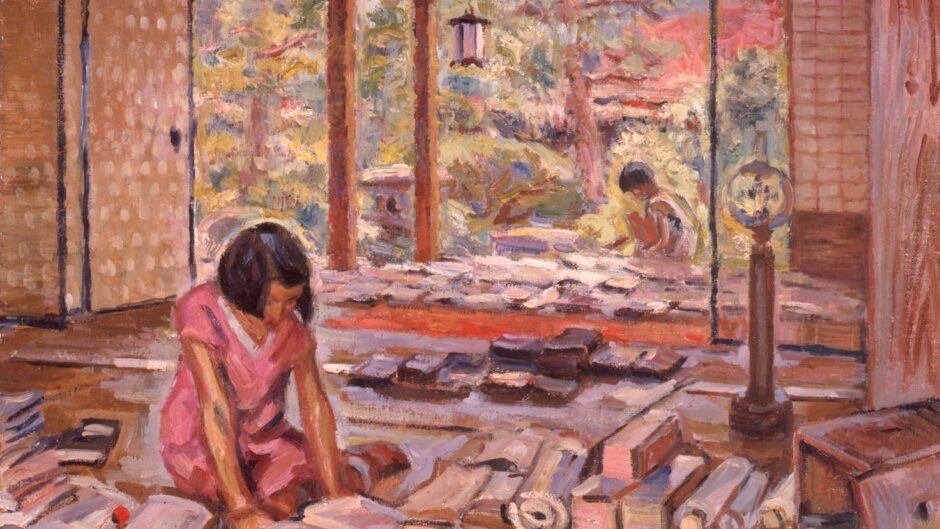

[ Peinture : bakusho 曝書, Minami Kunzô 南 薫造 みなみ くんぞう – 1946 ]

Prologue

Il n’est pas peu dire que nous manquons singulièrement de documentation de vulgarisation sur le Japon en France — c’est d’ailleurs un problème généralisé à tout l’Occident. Les causes en sont nombreuses, parmi lesquelles une remarquable imperméabilité culturelle qui rend difficile de sonder correctement la culture japonaise sans que l’on soit soi-même intégré dans la société par quelques moyens, couplés avec une langue difficile qui a souvent pour corolaire une bonne compréhension de cette même intégration sociale, sinon de longues études spécialisées. Les études japonaises finissent alors en catégorie universitaire d’experts, qualitative certes, mais peu prompte à la vulgarisation.

Cette série Mermoz au pays du soleil levant à pour but d’initier les lecteurs à une compréhension simple de différents enjeux politiques, sociaux et culturels japonais d’un point de vue japonais – et c’est là où se situe son originalité.

Si l’Histoire japonaise est souvent sous-traitée voire mal traitée dans la bibliographie intellectuelle occidentale — en dehors de la très médiatique ère Sengoku qui fascine l’Occident depuis longtemps — alors cela est d’autant plus vrai de l’historiographie de l’après-guerre, pourtant déterminante puisqu’elle nous amène aux évolutions du Japon d’aujourd’hui. C’est ce que nous allons essayer d’aborder dans ce bref article introductif, qui se propose de parcourir l’Histoire de l’après-guerre à travers quelques dates clés.

1947 : La mise en application de la Constitution du Japon

Validation de la constitution à l’unanimité, dans le conseil suprême de l’Empereur le 29 octobre 1946. La nouvelle constitution entérinant par la même occasion la déchéance de ce même conseil.

Au Japon, le 5 mai est jour de fête nationale commémorant la mise en application de la constitution, qui eut lieu voilà 74 ans, en 1947. Elle commémore plus qu’un simple texte, mais un esprit ; et autour de cet héritage, un débat politique qui occupe le Japon depuis l’après-guerre.

La Constitution du Japon a été formellement discutée, votée et promulguée par les deux assemblées et à l’initiative de l’Empereur suivant toutes les voies juridiques standards que demandaient l’ancienne constitution, dite « Constitution Meiji » de 1889. Elle s’est présentée au public sous la forme d’une « révision », et ceci d’autant plus que, non seulement elle respectait la continuité juridique, mais sa structure ainsi que nombre de ses articles reprenaient l’ancienne constitution parfois au mot prêt.

Là où cependant elle diffère fondamentalement de la constitution Meiji, c’est dans son « esprit ». Un esprit qui, pour citer une brochure qui l’on a distribué au peuple à l’époque de son officialisation et qui est devenue depuis la lecture consensuelle de la tradition juridique japonaise, repose sur ses « Trois grands principes » (三大原理) : « démocratie (民主主義) ; respect des libertés humaines fondamentales (基本的人権の 尊重) ; pacifisme (平和主義) ». Un esprit qui, en effet, était en rupture totale avec l’ancienne constitution, qui n’assurait aucun de ces trois points, et qui en était même plutôt l’inverse, de par sa nature oligarchique, centrée sur la raison d’État bien plus que sur les droits du peuple, et sur une triangularité peuple/empereur/armée bien plutôt que sur le pacifisme.

En son temps, on sait que la nouvelle constitution fut très bien accueillie ; aujourd’hui encore, la constitution japonaise bénéficie d’une très haute popularité, intouchée depuis cette époque, car tenue pour « protectrice » des droits fondamentaux du peuple. En un sens, tout comme la constitution de Meiji en son temps, la constitution de 1946 s’est « figée » comme étant sa propre perfection, ce qui explique la difficulté de la réformer.

Cependant, il y a un point qui fit débat dès sa naissance : elle n’a pas été écrite uniquement par des Japonais, mais sous l’inspection minutieuse du GHQ (General Headquarter) américain qui occupait alors le Japon, sous la dictature absolue du général MacArthur. Évidemment, les députés, politiciens et membres du gouvernement japonais ont participé à son élaboration ; mais aucune décision « finale » ne pouvant être prise sans l’accord de MacArthur, et une partie non négligeable de son élaboration s’étant faite avec l’intrusion des officiers juridiques d’occupation, aujourd’hui encore demeure une suspicion alimentée politiquement par une certaine droite japonaise : la constitution n’est-elle pas plus américaine que japonaise ? En voulant régler les défauts oligarchiques de l’ancienne constitution, n’est-elle pas allée trop loin en gommant toute référence à l’Histoire, aux traditions, au sens du devoir et d’entraide vus comme fondamentaux pour la culture japonaise ?

De fait, la nature de la constitution est débattue depuis sa promulgation. Ironie que cette constitution dont une partie des politiciens ont demandé la « réforme » dès le lendemain de sa publication, et qui, 80 ans plus tard, est toujours inchangée à la ligne prête.

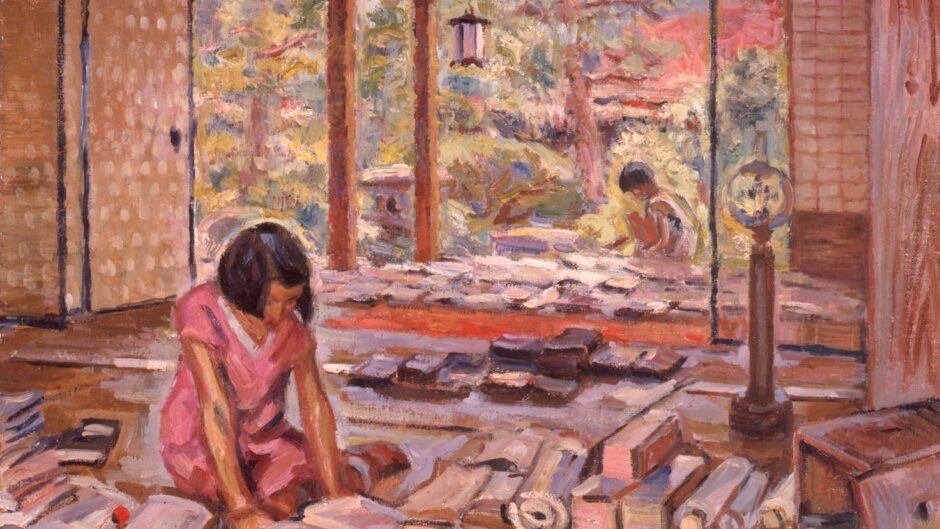

Douglas MacArthur à gauche, maître du GHQ qui dirigeait le Japon de manière quasi absolue sous l’occupation (1945- 1951), et Yoshida Shigeru, Premier ministre du gouvernement légitime japonais durant la majorité de la période d’occupation. Ils formèrent le binôme d’une coopération parfois contrariée, très symbolique de la période d’occupation.

Douglas MacArthur à gauche, maître du GHQ qui dirigeait le Japon de manière quasi absolue sous l’occupation (1945- 1951), et Yoshida Shigeru, Premier ministre du gouvernement légitime japonais durant la majorité de la période d’occupation. Ils formèrent le binôme d’une coopération parfois contrariée, très symbolique de la période d’occupation.

Est notamment sujet à débat le très célèbre article 9, selon lequel « le peuple Japonais renonce à la guerre comme pouvoir d’initiative souverain » (国権の発動たる 戦争) pour régler les conflits, et « pour ce faire refuse de posséder un arsenal de guerre » (la formulation permettant cependant la constitution des Forces d’autodéfense [自衛隊 ji’eitai], « armée » japonaise conditionnée au fait de ne pas posséder d’arme de frappe offensive servant à frapper d’autres pays tels des missiles intercontinentaux). Si l’interprétation de l’article 9 a pu varier au gré des évolutions politiques, il n’en demeure pas moins que son pacifisme « radical », de pair avec des droits fondamentaux qui sont parmi les plus strictement défendus et autorisant le moins d’exception de toutes les constitutions du monde, ont toujours été un sujet de débat enflammé entre les « constitutionnalistes » (護憲, défenseurs de la constitution, ou 立憲主義, idéologie politique datant de l’ère Meiji selon laquelle toute pratique politique et juridique doit émaner de la constitution comme source suprême), et un camp plus « schmittien » dirons-nous qui revendique de pouvoir contourner sa lettre en vertu de la réalité politique du moment — une tension qui parcours toute la société japonaise de 1947 à aujourd’hui, et qui s’incarne notamment, comme nous allons le voir, dans l’opposition droite/gauche caractéristique du Japon.

1960 : De quoi « le traité d’alliance nippo-américain » fut-il le nom ?

Kishi Nobusuke et le président Eisenhower signant le nouveau traité d’alliance nippo-américain de 1960. Ce dernier, devant être renouvelé tous les dix ans, l’a été continument depuis six décennies.

En 1957, Kishi Nobusuke, celui que l’on surnommait « le fantôme de Shôwa », car tel un revenant, il retournait au pouvoir après avoir été ministre durant la guerre, fut nommé Premier ministre. Son programme, ambitieux, comprenait une remilitarisation du pays, une réforme de fond en comble de la constitution, et une renégociation de l’alliance américaine sur une base « égalitaire » d’allié et non plus de sujet.

Le gouvernement de Kishi tomba en 1960, trois ans plus tard, après le plus puissant mouvement social que le Japon ait jamais connu. Il se joua autour de la signature du nouveau « traité d’alliance » avec les États-Unis, qui allait devenir le pivot fondamental de la géopolitique japonaise. Ce mouvement social fut également une « coupure » dans l’histoire politique et sociale japonaise, faisant rentrer le pays de plain pied dans son identité d’après-guerre, et cristallisant les oppositions « droite/gauche » japonaises.

L’alliance nippo-américaine signée de facto lors de la fin de l’occupation en 1952 était un traité inégal qui déclarait des concessions de territoires unilatérales aux Américains pour y installer des bases militaires, mais ne requérait aucun engagement réciproque de leur part. Jugeant cela inadmissible, une opinion antiaméricaine forte apparut dans l’opinion pour demander de revenir sur ce traité. Une ligne se dessina alors entre la gauche, souhaitant purement et simplement l’abolition des traités préférentiels pour les États-Unis et une normalisation des relations avec l’URSS et la Chine, et la droite, qui entendait faire partie du monde libre et donc maintenir l’alliance américaine, mais ne pouvait tolérer une situation aussi inégalitaire. C’est là que, après avoir reçu l’accord d’Eisenhower suite à une lutte diplomatique de deux ans, Kishi obtint la signature d’un nouveau traité de sécurité collective, qui devait fonder l’alliance nippo américaine jusqu’à ce jour (日米安全保障条約). Ce nouveau traité, contrairement au premier, reconnaissait des responsabilités réciproques à chacun des partis, et engageait les États-Unis à défendre le Japon en cas de violation de son territoire. Les mouvements sociaux ayant lieu lors de la signature du traité (« la Lutte du traité de sécurité », ou anpo tôsô 安保闘争) marquent la démarcation profonde, pour ne pas dire séminale, entre la gauche et la droite japonaise, une différence de philosophie et de vision du monde ; sont au centre de cette opposition, la question de l’alliance américaine prioritaire sur le reste de l’Asie, et la question d’un rapport au militarisme et à la guerre, entre une droite souhaitant s’axer sur une alliance américaine forte qui implique un réarmement en tant qu’allié responsable, et une gauche pour qui le Japon a pour essence d’être pacifique en vertu de l’esprit de la constitution et n’a par conséquent pas le droit de signer une alliance avec un pays qui se servirait du Japon comme arrière base pour des opérations militaires dans le reste de l’Asie.

Par une grande ironie de l’Histoire, l’idéologie jadis très prisée par l’extrême droite de l’asiatisme devint, après-guerre et suite aux révolutions maoïstes, un apanage de la gauche, face à une droite elle proaméricaine.

Troubles au parlement durant la signature du traité. Les députés de l’opposition furent retirés de l’estrade voire de l’enceinte du parlement manu militari afin de les empêcher de retarder le vote en force de la loi.

Troubles au parlement durant la signature du traité. Les députés de l’opposition furent retirés de l’estrade voire de l’enceinte du parlement manu militari afin de les empêcher de retarder le vote en force de la loi.

Pour résumer en quelques lignes ce qui démarque la gauche et la droite au Japon, nous dirions qu’au Japon, la gauche se définit par un pacifisme fondamental qui se base sur « l’esprit de la constitution », lui-même admis par l’essentiel des juristes. Il puise ses racines dans un traumatisme puissant du vécu de la guerre ; cette guerre interminable ayant été provoquée par une organisation bureaucratico-militaire inébranlable, elle a laissé des stigmates durables dans la population. À ce titre, il ne faut jamais oblitérer le fait que le gouvernement japonais a été inhumain d’abord avec son propre peuple avant de l’être avec les autres peuples d’Asie, et ce souvenir est encore vivace. La continuité dans les élites d’avant et d’après-guerre participe de ce sentiment d’urgence : la haute administration, qui a un pouvoir politique important au Japon, est restée pratiquement intacte, tandis qu’au gouvernement reviennent nombre de personnalités qui symbolisent le régime des années 30, à commencer par Kishi lui-même.

La gauche est antiaméricaine, car les États-Unis seraient impérialistes et provoqueraient des conflits en emportant le Japon avec eux à l’aide de traités d’alliance automatiques, et en installant des concessions militaires chez eux. Cependant, il ne faut pas se tromper sur le fait que dans leur lecture, les États-Unis ont laissé la constitution de 1946, une redistribution des richesses durant l’occupation avec le démantèlement des trusts et des grandes propriétés terriennes, et la structuration d’une base syndicale forte. On parle même de « smith-marxisme » pour parler d’une certaine gauche marxiste japonaise d’après-guerre. Pour eux, « l’Occident » a modernisé le Japon durant l’occupation en le démocratisant, car le Japon était immature — une phrase que n’aurait pas reniée MacArthur.

En réalité, la gauche se pense comme une citadelle assiégée : dans leur esprit, ils font face au fantôme de « l’ancien régime » qui voudrait faire revenir le pays en arrière, tandis que les Alliés ont laissé une chance inespérée au pays d’enfin devenir un pays démocratique. La gauche veut « défendre la constitution », qui est associée dans son esprit et dans sa lettre à la démocratie et au pacifisme. Ils souhaitent également un désarmement du pays, voire la fin de l’armée d’autodéfense (à l’époque tout du moins), ceci afin de respecter la lettre de l’article 9.

La gauche japonaise a, enfin, deux axes concernant le reste du monde : une fascination de la société occidentale, et surtout de l’Europe vue comme un idéal de société et de démocratie face à un Japon « immature » en proie à l’arbitraire, et une volonté de rapprochement avec l’Asie contre les Américains, vus comme alliée naturelle et victime de l’impérialisme, avec une dose d’autoculpabilisation partagée par la majorité des pays riches d’après-guerre.

La droite, qui sera hégémonique durant toute la guerre froide au gouvernement, se divise elle en deux courants principaux ; entre une droite modérée, « libérale », qui a travaillé avec les Américains durant l’occupation et souhaite normaliser l’alliance nippo-américaine afin essentiellement de développer le pays sous le bouclier américain, rendant grâce à la nouvelle constitution pacifique, et une droite « dure », qui souhaiterait revenir à l’esprit de la constitution Meiji et nie la « nipponité » de la constitution pacifique de 1946, regrettant souvent la fierté militaire caractéristique des dernières décennies. Pour eux, « le pays doit pouvoir se défendre », et reposer uniquement sur les Américains n’est pas une option.

Le siège du parlement japonais au jour du vote du traité. Ce fut le plus grand mouvement social de l’Histoire du Japon.

Le siège du parlement japonais au jour du vote du traité. Ce fut le plus grand mouvement social de l’Histoire du Japon.

C’est bien la droite dure qui, dans un premier temps, va donner le « la » de la politique japonaise post-occupation : Hatoyama Ichirô (1954-1956) et Kishi Nobusuke (1957-1960) furent de ceux-là. Mais les mouvements sociaux de 1959-1960, précisément, signèrent leur glas. Devant l’ampleur de la résistance populaire, essaimant dans tous les milieux sociaux, et décrivant un mouvement populaire authentiquement japonais, authentiquement spontané et authentiquement pacifiste (« l’anti-impérialisme » étant uniquement un fait de gauche, le pacifisme constitutionnel, lui, est consensuel), les gouvernants comprirent qu’ils ne pourraient pas gouverner contre le peuple. En 1960, après avoir fait voter le traité d’alliance en force sous les huées d’une marre humaine qui assiégeait le parlement et le siège du Premier ministre, Kishi démissionne. La droite « modérée » prend le pouvoir à sa suite et ne le perdra plus pour quarante ans. C’est elle qui pérennisera la constitution et la nature pacifiste, démocratique et libérale de la société japonaise. 1960 fonde les oppositions politiques japonaises pour tout l’après-guerre, et en même temps, est le vrai début d’une société « d’après la guerre », en laissant entrevoir une nouvelle société différente de celle qui existait auparavant.

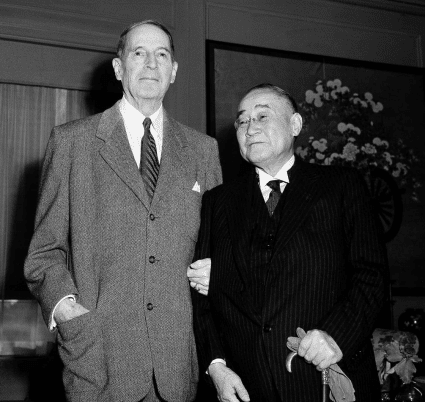

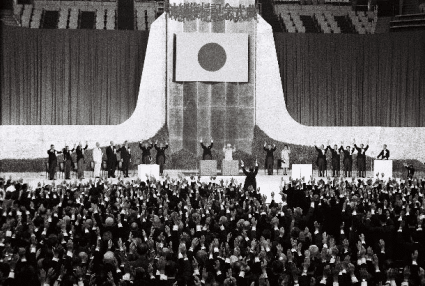

La cérémonie de fermeture de l’Exposition universelle d’Osaka. Des millions de gens du monde entier, mais aussi des millions de Japonais de tout le pays, vinrent à Osaka pour assister au visage du « progrès » qui s’incarnait nouvellement au Japon.

La cérémonie de fermeture de l’Exposition universelle d’Osaka. Des millions de gens du monde entier, mais aussi des millions de Japonais de tout le pays, vinrent à Osaka pour assister au visage du « progrès » qui s’incarnait nouvellement au Japon.

1970 : l’Exposition universelle d’Osaka

Dans une « Histoire des dates marquantes » de l’après-guerre, l’on s’attendrait à ne voir que des dates politiques. Pourtant, la politique japonaise fut, entre les années 60 et les années 1990, d’un calme plat, tandis que la société pénétrait dans la période de « haute croissance » et que le gouvernement se préoccupait de gérer le pays plus que de luttes idéologiques. Aidait en cela, évidemment, une grande stabilité politique du fait du maintien d’un parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir de manière incontestée durant toute cette période, contrepoids au parti socialiste qui lui proposait une alternative de société, un peu à la manière du parti démocrate-chrétien en Italie qui lui luttait contre le parti communiste.

Pourtant, dans l’Histoire japonaise, l’on remarquera souvent que la culture joue un bien plus grand rôle encore que la politique. Dans l’esprit du peuple, si on demande des « dates marquantes », bien des Français diront sans doute « 81, l’élection de Mitterrand » ; mais au Japon, presque personne ne se souvient vraiment de l’alternance historique de 1993. La politique y est un sujet d’experts, de spécialistes, de techniciens ; thinktanks, universitaires, journalistes, politiciens professionnels s’y attellent, tandis que le souverain se contente de valider ou de démissionner ses représentants selon qu’il se sent satisfait de leur travail. Ce pourquoi ce serait trahir une représentation honnête de l’Histoire de l’après-guerre vue par les Japonais, que de ne citer aucune date proprement culturelle. Car la culture, pour le peuple japonais, c’est l’image même de l’âme.

L’Exposition universelle de 1970 est la énième date d’une suite de grandes fêtes populaires marquant le Japon d’après-guerre : le mariage du prince Akihito en 1959, qui poussa une partie importante de la population à se procurer la télévision pour voir la cérémonie, si bien que presque tous les foyers eurent une télévision, centralisant d’un seul coup nationalement la culture et l’information ; les jeux Olympiques de 1964, qui marquaient la réintégration du Japon parmi les nations et non plus comme un mouton noir en raison de la seconde guerre mondiale, à une époque où la population cherchait ses « héros » dans les sportifs ; l’Exposition universelle de 1970 enfin, qui marque l’apogée d’un narratif de la société d’après-guerre, sa réinvention à travers la société de consommation, la haute croissance, et une foi inébranlable dans le « Progrès » qui marquait cette époque : à tout cela on voit que, loin des visions orientalistes, le Japon de l’après-guerre est totalement intégré dans le Zeitgeist des autres pays développés.

Les années 1960 à 1990 sont vécues comme un moment d’apogée culturel et économique par de nombreux Japonais. Participe à cela le fait que, contrairement à l’Europe de l’Ouest, le Japon sut parfaitement rebondir sur le choc pétrolier à travers une stratégie de surplus d’exportation, une stratégie qui fut rendue possible par la croissance des années 60 et 70, avec la séparation de l’économie entre les grandes entreprises faisant l’essentiel de leur commerce à l’international, et les petites entreprises locales protégées coûte que coûte par le PLD et qui forment l’ossature sociale du pays, et le lieu de son ébullition culturelle. Les années 80 devinrent alors un « âge d’or » idéalisé aujourd’hui, comparable aux années 60 en France ou aux années 50 aux États-Unis.

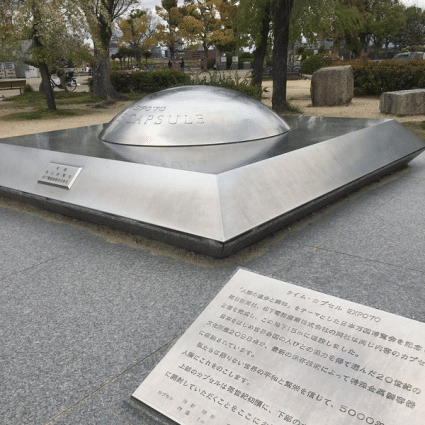

La « capsule temporelle » laissée aux générations futures comme témoin de la pensée de l’époque, qui ne doit être ouverte que 5000 ans après sa fermeture. Projet étonnant monté par Panasonic et le journal Mainichi, l’idée a provoqué un phénomène de société dans les années 70, nombre d’écoliers enterrant leur propre « time capsule » sous terre.

La « capsule temporelle » laissée aux générations futures comme témoin de la pensée de l’époque, qui ne doit être ouverte que 5000 ans après sa fermeture. Projet étonnant monté par Panasonic et le journal Mainichi, l’idée a provoqué un phénomène de société dans les années 70, nombre d’écoliers enterrant leur propre « time capsule » sous terre.

L’exposition universelle est un grand moment d’orgueil national qu’il est difficile d’expliquer aux Européens qui ont « inventé » les modèles que sont les Jeux olympiques ou l’Exposition universelle. Pour le Japon d’alors, il s’agit purement et simplement d’être reconnu comme un pays à part entière égal des pays occidentaux, une recherche éperdue de reconnaissance qui marqua tout le Japon de la révolution Meiji de 1868 à aujourd’hui. À travers les mille et une attractions bariolées apparaît l’œil du Progrès certes oui, mais aussi l’idée que le Japon lui-même peut être à la pointe de ce progrès. Le Japon d’alors, comme les États-Unis et l’Union soviétique, est très amateur de science-fiction, ce qui transparaît dans nombre d’attractions telles que la célèbre « capsule temporelle » laissée pour l’humanité future et à ouvrir dans 5000 ans.

On parle parfois de la culture de cette période comme du « Shôwa Genroku » (昭 和元禄). Une très forte nostalgie y est attachée. Le nom est une référence au titre que l’on donne aux deux précédentes grandes époques de prospérité culturelle durant la très grande paix des Tokugawa : la « culture de Genroku » (元禄文化) de la fin du XVIIe siècle, et la « culture de Kasei » (化政文化) de la fin du XVIIIe siècle. Deux moments où, la qualité de vie de la population prospérant grâce à la paix longue et la culture marchande, des accalmies collectives associant prospérité économique (pas de disette ni de crise) et prospérité culturelle à travers la culture de masse (théâtre, estampes, romans) amenèrent une profusion esthétique et artistique partagée par la population intégrée économiquement aux cités. L’ère impériale du Japon de 1926 à 1989 étant l’ère Shôwa, il s’agit donc du « Genroku » de l’ère Shôwa (explosion culturelle durant les années 50, 60, 70, 80…).

L’ère Shôwa d’après-guerre, marquée similairement par une paix très chère après la traumatique guerre d’Asie et du Pacifique, mélange prospérité économique et développement culturel : en sont exemplaires la naissance et le développement de la culture du manga et des anime, tous deux nés après-guerre et prospérant à partir des années 1960, d’un cinéma japonais qui est enfin capable de réunir autour de lui avec des noms internationaux tels que Kurosawa, et d’une culture naissante des stars féminines, caractéristiques alors du Japon et étendue depuis à toute l’Asie. Le roman populaire japonais, lui, sous la forme de science-fiction, récit d’horreur, fantasy, ou romans basés sur des mangas et animes, naît ou renaît ; il avait connu une parenthèse avec « l’européanisation » de la littérature sous Meiji, que l’on pourrait aussi bien appeler embourgeoisement.

On peut trouver aujourd’hui encore de nombreuses boutiques « retro » qui vendent l’imaginaire associé à la « culture de Shôwa », et une très forte nostalgie qui y est associée, celle d’une société de progrès économique et social des classes moyennes. Un très bon exemple en est le centre commercial de Nakano Broadway à Tokyo.

On peut trouver aujourd’hui encore de nombreuses boutiques « retro » qui vendent l’imaginaire associé à la « culture de Shôwa », et une très forte nostalgie qui y est associée, celle d’une société de progrès économique et social des classes moyennes. Un très bon exemple en est le centre commercial de Nakano Broadway à Tokyo.

De même qu’aux États-Unis les nerds naissent durant la période des années 50 et 60, à savoir cette partie de la classe moyenne émergente favorisant le loisir d’intérieur au loisir d’extérieur et se fabriquant une sous-culture d’identification propre à travers la fantasy et la science-fiction, c’est dans ces années 60 et 70 que naissent au Japon les otaku, qui en sont l’équivalent sociologique, à la différence prête qu’ils constitueront leur propre sous-culture d’identification propre à eux en réinterprétant à leur manière la fantasy et la science-fiction occidentale pour les intégrer dans un narratif de l’imaginaire japonais empruntant lourdement au dessin, manga et anime. D’ailleurs si l’on pense au fait que, précédemment, la culture populaire japonaise sous Edo avait été similairement marquée par un très fort investissement du dessin esthétique, voire érotique, un univers très imagé, l’on ne peut qu’y voir une surprenante continuité qui « sauterait » la période que représenterait le stress collectif qu’a été Meiji. On ne change pas l’âme d’un peuple aussi facilement.

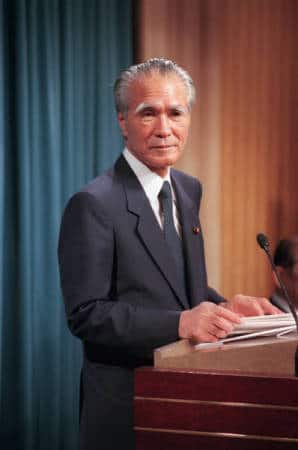

Satô Eisaku, Premier ministre de 1964 à 1972.

Satô Eisaku, Premier ministre de 1964 à 1972.

1972 : Le retour d’Okinawa et la question des relations nippo-américaines

Grande réalisation du gouvernement de Satô Eisaku (1964-1972) et fruit d’une très longue bataille diplomatique, le retour d’Okinawa (沖縄返還) a marqué pour certains en un sens la « fin » symbolique de l’après-guerre ; c’est du moins ainsi que Satô Eisaku et les journalistes souhaitèrent le présenter. Cependant, il est vrai qu’Okinawa étant le dernier territoire japonais occupé continuellement depuis l’après guerre, son retour en pleine souveraineté au Japon marquait un tournant pour l’identité japonaise comme pour les relations avec les États-Unis, qui ne sont plus alors un « semi-occupant », mais un « partenaire », du moins de jure. En ce sens, le retour d’Okinawa complète le traité d’alliance nippo-américain de 1960 dans l’établissement d’une relation bilatérale plus naturelle entre les deux pays.

Rappelons qu’Okinawa est le seul territoire japonais densément habité qui ait été « conquis » militairement durant la guerre du Pacifique par les Américains, et à ce titre l’île est restée occupée en permanence depuis la fin de la guerre. Elle abritait, et abrite toujours, les plus vastes bases militaires américaines en zone est-asiatique. Sa nature stratégique expliquait qu’elle soit restée sous concession américaine.

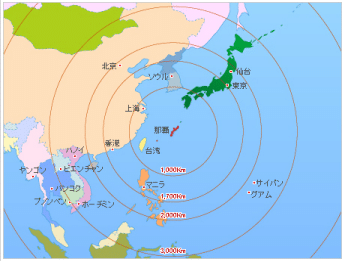

Au centre des connexions entre la mer de Chine et la mer du Pacifique, et à équidistance entre le Japon, Taiwan et la Chine, Okinawa constitue une base stratégique de première importance.

Au centre des connexions entre la mer de Chine et la mer du Pacifique, et à équidistance entre le Japon, Taiwan et la Chine, Okinawa constitue une base stratégique de première importance.

1972 pose la question des relations nippo-américaine sous un nouvel angle : bien que formellement « alliés » depuis le nouveau traité de 1960, Okinawa n’en demeurait pas moins un territoire occupé.

Nouvellement nommé Premier ministre en 1964, le Premier ministre Satô Eisaku se lança dans un long marathon diplomatique dont le but était le retour d’Okinawa dans la souveraineté territoriale japonaise. Si cela peut paraître évident aujourd’hui, il faut savoir qu’à l’époque, la majorité des diplomates pensaient cela impossible : en effet, les Américains avaient besoin d’Okinawa pour entreposer leur arsenal nucléaire, or le Japon ayant fait vœu de ne pas posséder d’armes offensives a fortiori nucléaires, ce serait une situation géopolitique délicate, pour ne pas dire impossible, que de demander le retour d’un Okinawa dénucléarisé dans un Japon lui-même dénucléarisé en pleine guerre froide. Laisser l’arsenal nucléaire sur un Okinawa japonais (et donc soumis à la constitution pacifique) n’étant pas une option.

En 1967, durant une question au gouvernement où l’opposition de gauche soupçonnait Satô de vouloir entreposer des armes nucléaires sur une Okinawa administrée par le Japon, il définit ce que l’on nomme « les trois principes de la non nucléarisation » (非核三原則) : le Japon ne « fabriquera pas » (製造せず), « n’équipera pas » (装備せず), et « n’introduira pas » (持ち込まず) d’armes nucléaires sur son territoire.

Ceci nous met devant le paradoxe classique de la stratégie de défense japonaise qui traverse toute la vie politique et son identité : le fait de dépendre essentiellement, en pleine conscience et volontairement des États-Unis pour la politique de défense. Ce qui implique de devoir régulièrement convaincre le grand frère américain quand un changement est souhaité.

Le Japon ayant fait vœu de ne jamais posséder d’arme nucléaire et d’encourager la non-prolifération (ceci tant au titre du symbole de l’article 9 de sa constitution déclarant que le Japon renonçait à la guerre, qu’au titre du symbole international du premier pays victime d’une attaque atomique sur civil), le Japon ne peut pas posséder d’armes nucléaires. Mais la politique de dissuasion, au cœur de l’appareil géopolitique de la guerre froide, implique un armement nucléaire, lequel est, de facto, assuré par les Américains qui « sanctuarisent » le territoire japonais par leur propre arsenal nucléaire, lequel réside essentiellement sur les îles d’Okinawa qu’ils occupaient à l’époque. En réalité, l’occupation prolongée d’Okinawa procédait non seulement d’une inégalité imposée par le vainqueur, mais aussi d’une situation qui arrangeait les deux partis : récupérer les îles d’Okinawa, c’est récupérer les armes nucléaires qu’il y a dessus ; or le Japon ne doit pas en posséder. C’est cela, ou bien se débarrasser de celles ci. D’où le fait que, de 1945 à 1964, tous les gouvernements évitèrent de trop porter attention à cet imbroglio diplomatique délicat.

La stratégie de Satô fut simple : il rassura son opinion sur le fait qu’Okinawa serait rendue « territorialement pareille au reste du Japon, et sans arme nucléaire » (核抜 き本土並み). C’était un pari risqué, mais le seul capable de convaincre son opinion, dans laquelle les mouvements antinucléaires et pacifistes étaient encore très puissants, en témoigne les souvenirs encore vivaces des manifestations de 1959-60. Mais cela signifiait en même temps fragiliser le Japon par l’éloignement de l’arsenal nucléaire américain. Et considérant que cela embarrassait de toute façon les Américains, les 7 ans de ministériat de Satô ne furent pas de trop pour mener à bien son entreprise diplomatique.

Cérémonie du retour officiel d’Okinawa dans la souveraineté japonaise, présidé par le Premier ministre aux côtés du préfet d’Okinawa.

Cérémonie du retour officiel d’Okinawa dans la souveraineté japonaise, présidé par le Premier ministre aux côtés du préfet d’Okinawa.

La parade fut, en plus d’une concession perpétuelle pour les bases américaines déjà sur place, un « accord » secret écrit, connu uniquement par une poignée de politiciens au cœur du PLD, autorisant, en effet, les Américains à introduire des armes nucléaires sur Okinawa en cas d’urgence. Au demeurant, durant les décennies qui suivirent, nombreux furent les journalistes qui essayèrent de mettre à jour les rumeurs tenaces selon lesquelles les Américains entreposaient bien des ogives nucléaires sur Okinawa. Il est possible que longtemps le gouvernement lui-même ne sût pas cette réalité, puisque seule une minorité de politiciens étaient au courant. Cependant, le coup de poker diplomatique fut un succès, Okinawa rendue sans arme atomique en son sein, et Satô, promu prix Nobel de la paix en raison de sa contribution à la non-prolifération nucléaire (contribution, nous le savons aujourd’hui, qui n’était guère que de façade).

Pour la petite histoire. En 2009, alors que le Japon connut pour la première fois de son existence une « alternance complète » du pouvoir, une commission d’enquête fut organisée par le gouvernement de Hatoyama Yukio pour mettre au clair cette histoire ; il soupçonnait l’existence d’un traité secret autorisant le transport d’armes nucléaires sur Okinawa sans que les députés fussent au courant. Il se révéla à la fin de la commission d’enquête qu’en effet, un tel traité existait bien, et que seule une poignée (moins d’une vingtaine d’après l’enquête) de responsables au sein du PLD étaient au courant de son existence. L’ancien premier ministre socialiste, Murayama Tomi’ichi (1994-1996), lui même n’en avait rien su !

Photo commune du cabinet Hosokawa, le premier cabinet sans aucun membre du PLD depuis 1955.

Photo commune du cabinet Hosokawa, le premier cabinet sans aucun membre du PLD depuis 1955.

1993 : « l’alternance historique »

En 1955, les principaux partis conservateurs du Japon formèrent un parti uni, le « Parti libéral-démocrate » (PLD), qui obtint des majorités absolues ou suffisantes durant des décennies, assez pour gouverner sans partage et devenir un parti de gouvernement « sans discontinuation ». Si bien qu’on finit par appeler leur gouvernement d’un nom : le « système de 55 », en hommage à la date de fondation du parti.

Pourtant, le système de 55 s’écroula un jour, très simplement. Ce fut en 1993, lorsque, pour la première fois, le PLD n’eut pas la majorité seul à l’assemblée, et où un gouvernement « anti-PLD » fut formé.

Certes, ce gouvernement fut bref et ne dura guère plus d’une année ; il ne pouvait en être autrement d’une coalition invraisemblable de 8 partis, dont le seul ciment commun était de faire un gouvernement sans le PLD, afin notamment de faire passer une réforme électorale qui empêcherait à l’avenir le PLD de monopoliser la majorité pour lui tout seul (pensait-on).

1993 fait penser à maints égards à ce qui est arrivé en Italie sensiblement à la même période, à savoir, au sein d’un régime d’assemblée dominé durant toute la guerre froide par un unique parti de gouvernement conservateur, un effondrement brutal du monopole de ce même parti, et une réforme électorale résultant du fait que l’on considère que l’ancien système électoral était la raison du monopole injuste de l’ancien parti de gouvernement. Le tout, sur fond d’affaires de corruption systématisée en raison du trop long maintien au pouvoir de ce même parti. Dans les deux cas, on porte une distinction nette entre « l’avant » et « l’après » : on aime parler de seconde République italienne tant on considère que la réforme électorale puis institutionnelle italienne a changé la nature du parlementarisme italien ; de même, le Japon parle d’un système « post-1993 » par opposition au « système de 55 ».

Hosokawa Morihiro et son très médiatique « jeu de stylo ».

Hosokawa Morihiro et son très médiatique « jeu de stylo ».

En 1993, le recul du PLD ne doit pas cacher le fait qu’il demeure le premier parti en nombre de sièges. Cependant, n’ayant plus la majorité seule, une coalition de gouvernement devenait obligatoire. À ce moment-là existait deux autres coalitions rivales élues aux urnes : la coalition « anti-PLD » dirigée par le rival historique du PLD, le parti socialiste, et une coalition de « conservateurs réformateurs », dirigés par une cohorte d’anciens politiciens du PLD qui le quittèrent pour pousser de l’extérieur les réformes que le parti n’arrivait pas à faire accoucher de lui-même, menée par Hosokawa Morihiro.

Bien que le parti de Hosokawa soit très minoritaire, son aspect de figure médiatique ouvrant une nouvelle ère, et son choix de travailler avec les anti-PLD pour pousser les réformes plutôt qu’avec le PLD en tant que « plaque tournante » de l’alliance de gouvernement, lui permit d’accéder au poste de Premier ministre. Il entama alors une série de réformes, la plus importante étant le top départ de la « réforme de l’État » (行政改革, littéralement « réforme de l’exécutif »), réforme administrative et du fonctionnement du gouvernement, qui allait être poursuivie par la suite durant vingt ans par le PLD lui-même, et la réforme électorale qui fut la grande œuvre de son cabinet. On y ajoutera une série de fluidification vers les marchés internationaux et le commencement des déréglementations, ce qui permet aussi de poser Hosokawa comme le début du « néo-libéralisme » japonais, si on entend par cela une remise en cause du système socio-économique « autarcique » qui prévalait sous l’ère Shôwa pour une adaptation forcée à l’Occident.

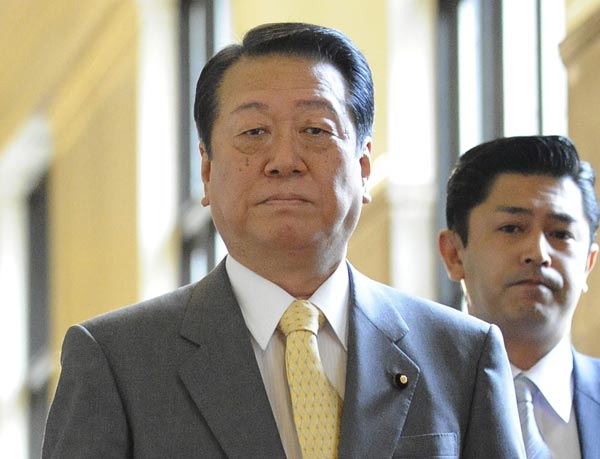

Mais l’artisan véritable de toutes ces réformes est un nom qu’il faut connaître ; un homme qui ne fut jamais Premier ministre, mais dont l’ombre plane sur la politique japonaise de 1993 à aujourd’hui : Ozawa Ichirô, celui que l’on a fini par surnommer « le Destructeur » (壊し屋) en raison de sa carrière politique mouvementée.

Le jeune Ozawa (à droite) aux côtés de son mentor et maître du PLD des années 1970-80, Tanaka Kaku’ei.

Le jeune Ozawa (à droite) aux côtés de son mentor et maître du PLD des années 1970-80, Tanaka Kaku’ei.

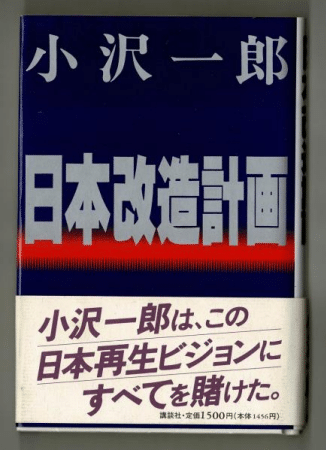

Ozawa est un homme qui a été le chouchou du « Shogun de l’ombre » du PLD des années 70-80, Tanaka Kaku’ei. Il fut au sommet du pouvoir dans sa quarantaine, soit un âge très jeune. Et voyant les limites qu’impliquait le système de domination du PLD, il commença à ourdir un plan qui consistait à faire appel à la population pour « détruire » le système actuel. Choqué par l’incapacité dans laquelle fut le Japon de participer à la première guerre du Golfe en raison de l’article 9, et jugeant (sans doute à raison) que cela était dû à l’absence de leadership caractéristique du système politique japonais qui avait tendance à diluer les responsabilités par la prise de décision collective, le consensus et la série de décisions administratives impersonnelle (tout à la fois), ce dernier quitta le PLD en 1993 et écrivit un livre manifeste, « Le Plan de remodelage du Japon » ( 日本改造計画 ), qui se vendit à 700 000 exemplaires, une somme impressionnante, historique même, pour un livre politique.

Le livre politique le plus vendu de l’Histoire japonaise, véritable programme politique des trente prochaines années.

Le livre politique le plus vendu de l’Histoire japonaise, véritable programme politique des trente prochaines années.

En ce sens, Ozawa peut être considéré comme un « politicien organique », une sorte de catégorie rare dans la politique moderne : à la fois politicien et intellectuel, il ne fut jamais au sommet du pouvoir aussi bien par série d’imprévus que sans doute par goût personnel de contrôler les choses depuis l’arrière de la scène ; mais ses propositions et les idées qu’il a infusées furent bientôt dans tous les esprits. Il est fascinant de voir que le programme de son livre, sur le plan institutionnel et économique, est presque exactement ce qui va être mis en œuvre durant les vingt prochaines années par la plupart des gouvernements : réforme électorale encourageant l’alternance unique à travers le système « uninominal majoritaire à petite circonscription » (小選挙区制), « westminsterisation » du système exécutif pour aller vers un premier ministre puissant, centralisé et ayant autorité sur son propre parti, et réforme de l’État et de la décision administrative pour aller vers le leadership ; le tout sur fond de « il faut faire du Japon un pays normal », avec l’exemple de l’Angleterre qui revient cycliquement sous sa plume, une fascination pour la démocratie « brutale » à l’occidentale qui organise des alternances fortes et sans compromission. La réforme de la constitution, bien sûr, est un de ses vœux ; mais plus que tout, il faut « réaliser l’alternance », cette chose qu’il voit comme un Graal qui résoudrait les problèmes structurels de la politique japonaise. Une œuvre à laquelle il allait consacrer sa vie.

Murayama Tomi’ichi, premier ministre sous coalition de 1994 à 1996, second et dernier premier ministre « socialiste » du Japon. Il laisse le souvenir d’un des derniers premiers ministres à avoir chéri la « politique du consensus » et de la modération, après avoir combattu le PLD toute sa vie, mais aussi des excuses officielles solennelles pour les crimes de guerre de la seconde guerre mondiale en 1995, dit « discours de Murayama » (村山談話) et devenu doctrinal dans la politique internationale japonaise.

On ne peut pas vraiment dire en ce sens que 1993 représente une alternance, puisqu’au fond, le gouvernement « anti-PLD » de Hosokawa ne durera qu’un an ; s’en suit le gouvernement de Murayama Tomi’ichi, Premier ministre socialiste qui prendra le pouvoir à l’occasion d’une alliance de gouvernement exceptionnelle avec le PLD, une alliance PLD-socialiste de 4 ans qui marque le chant du cygne de la « politique à l’ancienne » faite de compromis et de pas vers l’autre, et donc de centrisme sage. Par la suite, le cycle des réformes de l’État renforceront toujours plus le Premier ministre, et droitiseront le PLD qui sera poussé à répondre à une opposition à gauche « piratée » par Ozawa, conservateur devenu réformiste à gauche pour réaliser son rêve d’alternance, et poussant le PLD à réformer lui-même pour ne pas perdre le pouvoir.

Au fond, la vraie différence avec l’Italie, est que le parti démocrate-chrétien lui avait été dissous et qu’une alternance « gauche sociale-démocrate VS conservateurs » plus typiquement occidentale est devenue standardisée, tandis qu’au Japon, le PLD est resté le parti majoritaire, mutant simplement pour s’adapter à la nouvelle méthode de gouvernement, tandis que l’opposition n’est pas tant entre « sociaux-démocrates contre conservateurs » qu’entre, pour emprunter l’expression du jeune politique Ôi Akai, « conservateurs anciens » (守旧保守派) souhaitant préserver les acquis du système de 55 et « réformateurs » (改革派) souhaitant pousser le régime politique à toujours plus se transformer, plus se « normaliser », ou dirions-nous, s’occidentaliser.

Koizumi Premier ministre faisant campagne en 2005 sur son projet de privatisation de la Poste, souvent contre des membres de son propre parti.

Koizumi Premier ministre faisant campagne en 2005 sur son projet de privatisation de la Poste, souvent contre des membres de son propre parti.

2001 : Le populisme au pouvoir, ou le « moment Koizumi »

« Jimintô o bukkowasu ! » (自民党をぶっ壊す)

« Je vais faire péter le PLD ». C’est sur ces mots que Koizumi Jun’ichirô lança sa campagne pour les primaires internes du PLD. Étrange homme qui voulait devenir le maître d’un parti qu’il disait vouloir détruire, et dont la victoire allait au reste proroger le maintien au pouvoir de ce même parti ! L’homme fut le premier et le dernier « populiste au pouvoir » à ce jour de la politique japonaise ; il représente exemplairement la réussite du « plan » de Ozawa pour fabriquer un leadership fort, mais à travers le PLD et de l’intérieur. Pour poursuivre le parallèle avec l’Italie, il est évident que Koizumi est un équivalent à Berlusconi, dans le sens où il propose une cassure centrée autour de sa personne, de sa personnalité originale, et qu’il en appelle au peuple à chaque obstacle pour lutter contre les « vieux politiques ». Cependant, il est souvent fait remarqué que là où le populisme va embraser l’Occident dans les années 2010, le Japon y restera étranger. L’explication la plus probable à ce phénomène est que le peuple japonais n’avait plus besoin de « son » moment populiste, puisqu’il l’avait déjà connu en avance dans les années 2000, et qu’il en était sorti dubitatif.

Parler du gouvernement Koizumi, c’est parler d’un phénomène : la seule fois où l’on a fabriqué à ce point une image personnelle du pouvoir, et où tout le monde connaissait plus ou moins le Premier ministre. Il marque la fin brutale de la « politique de consensus » : Koizumi est l’homme des cassures, des réformes. Avec son partenaire Takenaka Heizô, il va mettre en branle la plus grande série de dérégulation des marchés nationaux et internationaux et du droit du travail que le pays ait jamais connue, brisant le système « rigide » de Shôwa, baissant taxes et budgets et bataillant avec chaque ministère pour imposer ses décisions, envoyant ses espions dans les ministères indociles comme le ministère des Finances, « toujours présents » quelque part. Jamais le Japon ne connut une telle verticalité du pouvoir, et ce fut un choc ; et si auparavant la stratégie était de faire tomber les Premiers ministres encombrants par une rébellion des factions internes du PLD, Koizumi brisa chacune de ces tentatives par un appel au peuple autour de son charisme naturel, qui lui permettait de regagner toujours plus de sièges à chaque élection, et de faire taire les oppositions internes au sein du parti.

Cela culmina dans l’élection mémorable dite « l’élection de la Poste » de 2005 : Koizumi avait pour volonté très ancienne de privatiser la Poste japonaise. La raison en étant que la banque postale, qui lui était associée, était l’entrepôt principal de l’épargne de toutes les petites familles japonaises, argent qui était utilisé par le ministère de l’Industrie comme plaque tournante pour son investissement public « ciblé », et donc, faisant partie de ce système de « collusion » opaque que souhaitait dénoncer et démanteler Koizumi. Dit autrement, la banque Postale était le puits sans fond dans lequel puisait l’État développeur japonais.

L’on disait de la banque postale en effet qu’elle était « la première banque du monde » en termes de montant d’épargne qui s’y accumulait. Et la privatiser permettait tant de casser le système de financement opaque et cyclique de l’État-développeur japonais, qu’il voyait comme un gros poids obèse sur la gestion budgétaire japonaise, que d’ouvrir ce fond aux investisseurs étrangers. Cette réforme divisa la gauche, puisque les réformistes à gauche n’étaient pas contre cette privatisation qui affaiblissait l’ancien système « adémocratique » du PLD et des hauts fonctionnaires ; mais l’ancienne aile centriste du PLD, le « vieux PLD », était contre. Ceci donna lieu à une lutte interne au sein du PLD, qui culmina dans une dissolution, où Koizumi refusa de reconnaître comme candidat chaque député ayant voté contre le projet de privatisation, et envoyant des candidats « assassins » dans chaque circonscription pour briser ses rivaux au sein du PLD. « Dramatisant » la privatisation de la Poste, la présentant comme une lutte entre les « forces populaires du progrès » contre « l’arrière-garde » et la « réaction » (造反者, terme maoïste s’il en est !), il écrasa ses rivaux internes et, dans un mouvement qui n’était sans doute pas prémédité, va clipser l’évolution du PLD vers la droite dure, puisque ne resteront haut placés que les factions qui n’étaient pas associées trop fortement à « l’ancien système » ; c’est-à-dire les conservateurs durs du Seiwakai, parmi lesquels le jeune Abe qui, dans sa quarantaine à peine, commençait sa carrière comme secrétaire de cabinet de Koizumi.

Koizumi est, sans le moindre doute, le « moment » néolibéral japonais. Il divisa la société sciemment ; il brisa des vies sciemment ; pour lui, effectivement « il n’y a pas d’alternative ». Ce que le Japon du « vieux PLD » refusa de faire dans les années 80 et 90, lui le fit : l’ouverture forcée du pays au marché étranger, la casse de l’État développeur, et l’affaiblissement du système de travail « sécurisant » de l’ère Shôwa. Premier ministre mémorable, sa mémoire cependant divise, entre ceux qui voient son premier ministériat comme une lutte épique pour faire sortir le pays de ses anciennes scories d’après-guerre, et ceux qui n’y voient que la main d’un néo-libéralisme rapace et « antijaponais », car violent et peu altruiste dans son essence.

Qu’un parti qui n’est pas le PLD fasse plus de 300 sièges. Voilà qui n’était jamais arrivé.

Qu’un parti qui n’est pas le PLD fasse plus de 300 sièges. Voilà qui n’était jamais arrivé.

2009 : L’alternance

Le Japon n’avait jamais connu une « alternance » classique à l’occidentale, à savoir le remplacement au gouvernement de tous les cadres d’un parti par un autre à travers la majorité d’un parti rival. Tout au plus avait-il connu des coalitions contraignantes. Et depuis 1955, le PLD n’avait jamais perdu sa place de premier parti en nombre de sièges.

J’ai parlé tout à l’heure de Ozawa Ichirô. Ce dernier avait un rêve : « l’alternance ». Il pensait que l’absence d’alternance était la cause de nombre de maux du système politique japonais, et que le pays devait passer par la standardisation d’une alternance sur le modèle anglais. Ce pour quoi, après avoir « cassé » le PLD de l’intérieur en 1993, ce dernier passa vingt ans à créer des partis et des coalitions dans le but de fabriquer enfin un « grand parti d’opposition » capable de dérober le pouvoir. Tout d’abord représenté dans des coalitions de droite réformatrice ou de centre droit, ce dernier va petit à petit évoluer pragmatiquement de plus en plus vers la gauche, et se stabilisera comme cerveau du principal parti de centre gauche d’opposition qui avait réussi à agglutiner autour de lui les différentes contestations : le parti démocrate japonais.

Au tout début, deux amis en politique, et un parti : Hatoyama Yukio, à gauche, et Kan Naoto, à droite, en 1996 à la fondation du parti démocrate. La traversée du désert allait se révéler payante.

Au tout début, deux amis en politique, et un parti : Hatoyama Yukio, à gauche, et Kan Naoto, à droite, en 1996 à la fondation du parti démocrate. La traversée du désert allait se révéler payante.

Le parti démocrate japonais fonctionna ainsi comme un triumvirat avec à sa tête trois figures clés : Hatoyama Yukio, descendant du Premier ministre de droite conservatrice Hatoyama Ichirô, et lui-même du centre-gauche réformateur rêvant d’en découdre avec l’administration qui « vole le pouvoir au peuple » ; Kan Naoto, ancien membre du parti socialiste démocratique, qui était devenu très populaire, car, lors d’un bref passage comme ministre de la Santé en 1996 lors de la coalition PLD-socialiste, il s’était fait pour mission de rendre justice pour les personnes ayant contractée le sida en raison de mauvaises décisions administratives, lui donnant une image de leader inflexible ; Ozawa Ichirô enfin, qui vient « s’agglutiner » à la coalition en 2003, mais qui est un cerveau inévitable pour la coalition. Ce dernier a eu une évolution à gauche sans doute encouragée par le néolibéralisme brutal de l’ère Koizumi : le voici devenu partisan d’un État social fort à l’européenne. Pendant dix ans, ils vont œuvrer pour réaliser l’alternance.

Celle-ci aura enfin lieu, en 2009. Un événement vécu comme historique, et qui prouva l’efficacité des réformes électorales comme de la stratégie construite par Ozawa sur 20 ans. Et en même temps, son échec : le traumatisme vécu est tel que, dix ans plus tard, nul n’imagine l’opposition reprendre de sitôt le pouvoir. Analysons ensemble cet échec.

Le futur premier ministre Hatoyama Yukio présentant le « manifeste » pour l’alternance. En réalité, le programme politique a été en grande partie dirigé et rédigé par Ozawa Ichirô.

Le futur premier ministre Hatoyama Yukio présentant le « manifeste » pour l’alternance. En réalité, le programme politique a été en grande partie dirigé et rédigé par Ozawa Ichirô.

La législature de 2009-2012 peut aussi bien être vue comme une tragi-comédie : si l’instabilité politique et géopolitique, et surtout la gestion catastrophique de la crise de Fukushima n’étaient pas aussi grave, ce ne serait au fond qu’un enchaînement pathétique de crises internes sur trois ans multipliés par un staff « d’impotents incorruptibles ». C’est aussi une des plus graves leçons que n’importe qui devrait étudier quant à l’importance de l’expérience gouvernementale pour diriger un pays. Jamais le Japon ne connut une telle coupure nette de ses élites dirigeantes. 2009 à maints égards est une sorte de 1981 : on change toutes les têtes au pouvoir, la majorité des députés, et on les remplace par une armée de jeunes cadres qui n’ont aucune expérience de gouvernement. Des trois Premiers ministres qui se sont succédé (au rythme d’un par an, et rarement pour des raisons valables), seul Kan Naoto, ex-membre du parti socialiste, avait une brève expérience de gouvernement au ministère de la Santé en 1996 (un an !). Presque tous, en réalité, étaient vierges d’expérience gouvernementale ; ils n’avaient rien vécu, et pensaient tout pouvoir.

Un nombre incalculable de livres furent écrits concernant ces trois années, avec pour question commune : « pourquoi donc ça a échoué à ce point ? ». Car à aucun moment les membres du parti démocrate ne nièrent leur responsabilité ; il était évident, au vu de l’échec électoral écrasant de 2012, que leur gouvernement avait provoqué un sentiment de rejet profond dans la population. L’étendue d’un échec, multifactoriel certes, qui pousse à s’interroger sur ce qu’est la nécessité d’une expérience de gouvernement lorsque l’on aspire à gouverner et que, soi-même, on n’a jamais cultivé que la seule culture de l’opposition.

La majorité des cadres exercent des responsabilités décisionnelles pour la première fois, mais aucun n’a perdu son habitude d’aimer les décisions tranchantes héritées d’une culture de l’opposition. Là où les socialistes de la coalition de 1994 se voyaient comme des « apprentis » et demandaient souvent conseil à leurs « séniors » du PLD, les membres du parti démocrate, eux, se pensent comme les créateurs d’une nouvelle ère, nient les pratiques anciennes, et veulent en imposer de nouvelles. Obsédés par le fait de « gouverner » et de « décider », ils ne firent qu’enfoncer de la division et de l’insatisfaction dans la société en se rendant incompréhensible dans leur manière de gouverner.

Cela évidemment put plaire dans un premier temps. Les sortes de commissions publiques, mutées en pseudo-tribaux, ouvertes par Hatoyama ayant pour but d’humilier les hauts fonctionnaires devant les caméras en leur demandant de justifier chacun de leurs projets et décisions, certes, satisfaisaient un certain populisme cathartique demandé par la population, à qui on avait répété durant vingt ans que les hauts fonctionnaires volaient tout le pouvoir. L’un des slogans de campagne n’avait-il pas été « reprenez le pouvoir » ? En cela, le parti démocrate est devant le paradoxe d’être un parti réformiste, et en cela en continuité avec Koizumi, car critique de l’ancien système, mais souhaitant en même temps la structuration d’un État social fort par opposition à l’État minimum.

Ozawa alors secrétaire général du parti démocrate japonais. L’homme qui s’était fait l’avocat d’une domination du Premier ministre sur son parti allait détruire le gouvernement de l’intérieur depuis le parti.

Ozawa alors secrétaire général du parti démocrate japonais. L’homme qui s’était fait l’avocat d’une domination du Premier ministre sur son parti allait détruire le gouvernement de l’intérieur depuis le parti.

Cette contradiction va se représenter dans le sujet de division ultime de la politique japonaise : la taxe sur la consommation. L’immense majorité de la population déteste cette taxe, et ce depuis son établissement en 1989 à 3 %. Aujourd’hui encore au Japon, tout prix sur les articles est écrit en deux fois, avec et sans taxe. Or, voici que, alors que cela était absent du programme écrit par Ozawa, le Premier ministre Kan Naoto propose d’autorité d’augmenter la taxe de 7 à 10 % pour financer un large programme d’aide sociale. Chose inadmissible pour Ozawa : la taxe sur la consommation pèse sur les consommateurs et les ménages pauvres, et est en plus un sujet d’insatisfaction perpétuel dans la population. Koizumi avait pu bâtir sa popularité en partie en promettant l’équilibre budgétaire et une baisse de toutes les autres taxes sans augmenter la taxe sur la consommation. Au Japon, l’augmentation de la taxe sur la consommation est vue comme une faiblesse. Ozawa hérite d’un logiciel qui est celui d’un réformisme des années 90 méfiant envers la taxe sur la consommation vue comme scorie d’un système bureaucratique autoritaire et opaque. Une division va exploser alors entre ceux voulant construire « l’État à l’européenne », et ceux pour qui le programme fondamental du réformisme, centré sur la diminution du pouvoir des hauts fonctionnaires, reste le plus important, les réformes sociales devant demeurer dans les limites strictes posées par le programme de 2009.

Ozawa en ce sens a un argument en sa faveur : le respect du programme est, en effet, un élément qu’il a voulu mettre au centre de la politique post-1993. L’établissement d’un suffrage uninominal de petite circonscription renforce la puissance du parti centralisé et de son leader. Le parti doit alors proposer un « programme » au peuple, comme dans les pays européens. En un sens, Ozawa voit le programme comme une sorte de mandat impératif. Il ne tolère pas que Hatoyama, puis Kan, se détournent du programme qu’il a rédigé une fois au pouvoir. Là-dessus, il y a une certaine cohérence intellectuelle chez lui.

Paradoxalement, Ozawa est à la fois l’architecte de l’alternance, le seul qui pouvait la sauver, et son fossoyeur. Ayant écrit le programme et ayant une expérience de gouvernement, Ozawa aurait pu appliquer son programme. Mais cela aurait demandé de remettre cet homme honni, traître multirécidiviste, au centre du jeu. La guerre des chefs réveilla les démons profonds d’Ozawa, à savoir son intransigeance fondamentale ; il quitta le parti démocrate avec son groupe de députés en 2011, et le parti s’effondra sur lui-même, mettant fin à toute possibilité sérieuse de proroger le gouvernement d’alternance.

Le triumvirat ayant perdu une de ses têtes, c’est le centre droit, réformiste de droite, du parti démocrate qui succéda avec Noda Yoshihiko. Mais le gouvernement Noda n’arrivant pas à se différencier aux yeux de la population du PLD, et proposant de faire passer en force l’augmentation à 10 % avec un « accord tripartite historique » avec le PLD et le Kômeitô, la population en vint à se demander ce qui différenciait le parti démocrate du PLD, vu que ce dernier finalement se rangeait derrière la même pratique budgétaire (État fort, rigueur budgétaire, augmentation de la taxe sur la consommation). À ce moment-là, le PLD qui s’était rangé derrière la « droitisation » de Abe et une politique de la planche à billets avait déjà gagné la partie.

Kan Naoto visitant le site de Fukushima Dai’ichi en tenue de chantier. Il voulait faire ça pour « contrôler » la situation directement ; le résultat fut vécu comme une bouffonnerie de la part de l’opinion.

Kan Naoto visitant le site de Fukushima Dai’ichi en tenue de chantier. Il voulait faire ça pour « contrôler » la situation directement ; le résultat fut vécu comme une bouffonnerie de la part de l’opinion.

Le parti démocrate fut marqué par la malédiction de sa volonté d’intransigeance. Kan Naoto est un exemple à la fois triste et exemplaire. Se voulant incorruptible, il ne faisait confiance à aucun haut fonctionnaire. Il ne s’entourait que d’hommes politiques, et les seuls fonctionnaires autour de lui étaient des amis personnels. Par principe, il se méfiait et n’écoutait pas les rapports des hauts fonctionnaires. Il se rendit personnellement à la centrale de Fukushima plutôt que de faire confiance aux rapports de son cabinet, ce qui ralentit considérablement la prise de décision dans la crise. La pensée « politico-centrée » de Kan, incapable de déléguer, obsédé dans le fait de centraliser le commandement autour des politiciens pour court-circuiter les hauts fonctionnaires dont il voyait la main partout, se muta dans une incapacité politique. Esseulé, seul, méfiant, ce dernier s’isolait régulièrement dans un cabinet personnel auquel personne n’avait accès durant une, deux heures pour réfléchir, tandis que montaient dans la rue les clameurs des manifestants antinucléaires auxquels il finit par céder. Kan incarne en ce sens la fin paradigmatique à laquelle menait le réformisme des années 90 et la méfiance envers la bureaucratie : l’impuissance.

2009-2012 reste comme un traumatisme durable et l’enseignement que « l’alternance » n’est pas un sésame. La population se méfie désormais quand le seul mot d’ordre d’une élection est de proposer « l’alternance ». Or depuis 2012, l’opposition, éclatée en raison de cet échec séminal, n’arrive plus à donner espoir. Toute proposition renvoie à l’épisode catastrophique de 2009-2012. Au fond, il n’est pas exagéré de dire que l’opposition japonaise est devant le paradoxe interne de devoir à la fois défendre le réformisme méfiant envers l’État, et la volonté sociale-démocrate d’un État fort à l’européenne ; là où le PLD, renforcé par les vingt années de réformes de l’État et de centralisation du pouvoir, jouit au contraire de « l’alternance interne » qu’autorise sa stabilité au pouvoir, où la politique économique et sociale peut changer du tout pour le tout en fonction des primaires internes du parti. Mais il est difficile d’imiter le modèle du PLD de la « multiplicité dans un même grand parti » lorsque, soi-même, l’on n’a pas l’attrait d’être un parti de gouvernement.

Ultime ironie que la série de réformes institutionnelles demandées par Ozawa afin de systématiser l’alternance, ait abouti dans une alternance catastrophique et, au final, par un renforcement du PLD au pouvoir.

Cérémonie de nomination du Premier ministre par la chambre. Abe Shinzô se lève. En 2012, Abe est le premier Premier ministre à « redevenir » Premier ministre après avoir perdu une fois le pouvoir.

Cérémonie de nomination du Premier ministre par la chambre. Abe Shinzô se lève. En 2012, Abe est le premier Premier ministre à « redevenir » Premier ministre après avoir perdu une fois le pouvoir.

2012-2020 : Un mot sur le retour de Abe (conclusion)

Concluons sur quelques mots concernant 2012 et le retour de Abe au pouvoir. Abe avait déjà été brièvement Premier ministre en 2006, faisant suite à Koizumi dont il avait été le secrétaire de cabinet. En ce sens, il a un héritage complexe : il a toujours été vu comme « la continuité à droite du néolibéralisme de Koizumi ». Car là où Koizumi, en effet, n’était que superficiellement conservateur, son darwinisme social fondamental impliquant au contraire un affaiblissement du lien social, Abe, lui, est conservateur avant toute chose, et met la politique symbolique avant le reste. Au cœur de cela, évidemment, une fierté patriotique parfois exagérée vécue comme une provocation par certains pays rivaux, une volonté très ancienne (déjà essayée en 2006) d’encourager certaines lectures des programmes d’Histoire pour mettre fin à la « lecture masochiste de l’Histoire » (quoiqu’on se demande si le Japon n’est pas juste exactement comme tous les autres pays développés là-dessus, cela n’ayant rien d’une particularité japonaise), et évidemment la « réforme de la Constitution » devant mettre fin au « régime de l’après-guerre » (戦後レジーム), réforme qui pour lui a trop attendu. Rappellerons-nous que Abe est le petit-fils de Kishi Nobusuke ?

Il y eut donc bien des raisons pour lesquelles la gauche et le centre pouvaient légitimement s’inquiéter lorsque cet homme arriva au pouvoir en 2012 en capitalisant sur la conjoncture d’un parti démocrate ayant déçu la population, ce qui encouragea par effet de contrariété la « droitisation » idéologique du PLD, qui arriva au pouvoir avec une des plus fortes majorités qu’il ait jamais eues, et frustré de 3 années d’alternance qui furent vécus comme une anormalité et une humiliation par ses membres.

Cependant, 8 ans après, nous savons qu’Abe ne put faire qu’un nombre très limité de réformes allant dans le sens de son programme idéologique, et qu’il fut moins une continuité néolibérale qu’autre contraire le commencement d’un recul du néolibéralisme japonais, ce dernier ayant eu une politique monétaire strictement keynésienne d’investissement public dans les grandes et moyennes entreprises stimulé par l’assouplissement budgétaire – une politique appelée les « abenomics », et dont le succès est indiscutable dix ans plus tard, ayant clairement revigoré le marché de l’emploi et rendus de l’optimisme dans la jeunesse ayant confiance dans son gouvernement. Le bilan de Abe est donc à choisir plutôt positif, là où l’on pouvait avoir plus de doutes au moment de son « retour » en 2012.

Il faut cependant insister sur un point : Abe Shinzô profite des réformes de l’État instaurées par les gouvernements précédents, dont l’alternance de la législature 2009- 2012. Ces réformes renforcent considérablement le rôle du Premier ministre ; mais là où Koizumi a assis sa verticalité sur un « lien » populiste premier ministre-peuple, Abe, quant à lui, est un Premier ministre « seul ». Populaire dans la mesure où il incarne la stabilité, il divise, suscite des haines sans nulle autre pareille par sa manière verticale et droitière de faire la politique ; il a tout du politicien occidental, mais n’a pas la carrure d’un populiste. En réalité, Abe n’est pas un populiste, mais un « homme de pouvoir ». Il profite des structures pour gouverner autoritairement dans la mesure légale et sans faire de coup de force, ce qui était la spécialité de Koizumi ; ce faisant, il rassure sa base partisane sur le fait qu’il ne fera pas de coup de théâtre comme Koizumi, mais se comporte comme un dirigeant coupé de l’aile centriste de son parti, et d’une partie de la population ne partageant pas son projet de société. Ceci, car la conjoncture et les nouveaux mécanismes de pouvoir fonctionnent. De ce point de vue, Abe est le premier Premier ministre « à l’occidentale », et sa manière de gouverner s’en rapprochait beaucoup.

Enfin, la majorité des gens votant pour lui votèrent pour la stabilité, jamais pour son « projet de société ». Ce que signent les 8 ans de Abe, c’est la marque d’une part de la réussite institutionnelle de la bipartisation occidentale qui mène au surinvestissement idéologique, avec une droitisation du PLD pour faire contrepoids à un méga parti de centre gauche, mais d’autre part son échec dans les mentalités et dans la population : la population continue de voter PLD pour la stabilité, non pour son projet idéologique. La population n’a jamais changé, et voit, même dans les nouveaux partis centralisés et « politisés », uniquement des passeurs devant ramener richesse et croissance au pays pour que chacun aille mieux. Nul sinon une minorité ne se sent investie dans de grands projets de « nouveau régime » ; il est même probable que cela inquiète au contraire la majorité de la population.

Ainsi, alors même que c’était le point focal du projet de Abe et qu’il souhaitait ardemment faire naître un engouement dans la population pour le projet de réforme constitutionnelle, la popularité de la constitution de 1946 ne se dément pas, ce qui rend la possibilité de la réformer improbable, toute réforme de la constitution devant passer par un référendum. Le PLD de Abe, d’une réforme « philosophique » de la constitution qui renvoyait à l’esprit de la constitution Meiji, dut revoir son programme à la baisse pour une réforme beaucoup plus technique et consensuelle centrée sur la reconnaissance de l’existence légale des forces d’autodéfense par un troisième alinéa ajouté à l’article 9, rien que cela déjà demeurant sujet à litige.

Le moins que l’on puisse dire, est que même au pouvoir, les ultraconservateurs ne purent imposer leur agenda, car la population, elle, ne résonnait pas avec eux. L’échec d’un Abe « idéologue » et la réussite d’un Abe « économiste » explique sa réélection successive sur huit ans, sa toute-puissance politique apparente tranchant avec une incapacité à faire passer les réformes idéologiques fondamentales qui étaient comme la prunelle de ses yeux. Comme Kishi en son temps, Abe est arrivé devant l’évidence qu’on ne peut gouverner contre son peuple.

En ce sens, peut-être en effet que la constitution de 1946 est, comme il le pense, une chaîne nouée autour de l’initiative politique japonaise laissée par les Américains sous la forme du pacifisme et des droits fondamentaux. Mais du moment que le peuple apprécie et défend cette même société et ces mêmes droits, et considérant que toute politique doit se faire pour et au nom du peuple, le gouvernement ne peut pas s’autoriser d’y tourner le dos. Tout ceci prouve s’il le fallait que le Japon est une démocratie mature dont les contre-pouvoirs sont capables de fonctionner pour peu que l’enjeu soit vécu comme important. Quatre-vingts ans plus tard, la mue démocratique du Japon est une évidence, même si bien des commentateurs à gauche ou à l’international peuvent parfois prétendre le contraire.

Stepan