28 janvier 2022 par Jean Mermoz

28 janvier 2022 par Jean Mermoz

[ Peinture : Madeleine aux deux flammes, Georges de la Tour – date inconnue ]

« Incandescents, nous traversons les murs »

Cristina Campo, Les Impardonnables

Élisabeth Bart est professeur de lettres et critique littéraire. Nous la recevons à l’occasion de la parution du livre Les incandescentes paru en 2019 chez Pierre-Guillaume de Roux.

Élisabeth Bart est professeur de lettres et critique littéraire. Nous la recevons à l’occasion de la parution du livre Les incandescentes paru en 2019 chez Pierre-Guillaume de Roux.

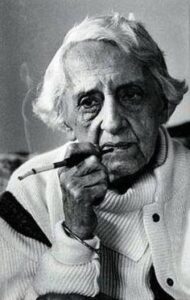

María Zambrano (1904-1991) : Née en à Velez-Málaga (Andalousie), María Zambrano est une disciple de José Ortega Y Gasset. Forcée de fuir l’Espagne pendant la dictature franquiste, elle a été exilée la majeure partie de sa vie (1939 à 1984); de retour en Espagne son oeuvre a été couronnée par le célèbre prix Cervantes pour l’ensemble de son œuvre.

María Zambrano (1904-1991) : Née en à Velez-Málaga (Andalousie), María Zambrano est une disciple de José Ortega Y Gasset. Forcée de fuir l’Espagne pendant la dictature franquiste, elle a été exilée la majeure partie de sa vie (1939 à 1984); de retour en Espagne son oeuvre a été couronnée par le célèbre prix Cervantes pour l’ensemble de son œuvre.

Emil Cioran, nous délivre un portrait laudatif, ciselé et précieux dans ses Exercices d’admiration : « Elle fait partie de ces êtres qu’on regrette de ne rencontrer que trop rarement mais auxquels on ne cesse de penser et qu’on voudrait comprendre ou tout au moins deviner ». En elle, Cioran reconnaît le « feu intérieur qui se dérobe, une ardeur qui se dissimule sous une résignation ironique »[1]. Suivant le fuselage étincelant d’une pensée solaire, María Zambrano interroge les liens unissant la poésie et la pensée au sein d’une œuvre labyrinthique où, comme l’écrit Élisabeth Bart :« lignes mélodiques et contrepoint, les métaphores et symboles – la clairière, l’aurore, le cœur, la flamme – tissent une pensée mouvante, foisonnante comme la vie et néanmoins d’une invincible unité »[2].

Cristina Campo (1923-1977) : Née à Bologne en Italie, Vittoria Guerrini (plus connue sous son nom de plume Cristina Campo) est une critique littéraire, poète et traductrice italienne — « la meilleure styliste du demi-siècle italien » comme le dit son libre compagnon Elemire Zolla. Orfèvre au service de la littérature, Cristina Campo à traduit de nombreux auteurs européens comme Virginia Woolf, William Carlos Williams, Hofmannsthal ou encore Emily Dickinson et Simone Weil. Les quelques livres publiés de Cristina Campo (Les impardonnables, Lettres à Mita, La Noix d’or et Le tigre Absence) sont des gemmes émaillées d’or — symbole de grâce et d’héritage. Ne dissolvant jamais la vérité sur l’autel d’un quelconque cabotinage stylistique ou d’un l’esthétisme roulant sur lui-même, son style d’écriture est remarquable de pureté — scansion unique né au coeur du silence qui, d’un livre à l’autre, cherchera toujours à rendre à chaque mot son impardonnable saveur maximale. Éprise de liturgie, elle sera à l’initiative de la création en 1966 de « Una voce », une association internationale regroupant de multiples poètes, écrivains et philosophes contemporains, qui milite pour la sauvegarde du rite latin dans l’Église contre les réformes post-conciliaires de Vatican II. Cristina décédera brusquement dans la nuit du 10 au 11 janvier 1977, sur le coup d’une crise cardiaque à peine plus douloureuse que les précédentes, selon sa biographe Cristina de Stefano. Cristina Campo était une « anachorète [qui] possédait la courtoisie mondaine, la grâce exquise et insaisissable d’une dame italienne de la Renaissance ou d’une aristocrate de la Fronde. »[3] selon les mots de son ami Pietro Citati, le célèbre critique littéraire italien. Toute entière éprise de poésie, la vie comme l’œuvre de Cristina, aura été un éternel dialogue avec les quatre sphinges qui ornait son « autre monde », ce monde où Poésie et Destin riment éternellement avec Beauté et Vérité.

Cristina Campo (1923-1977) : Née à Bologne en Italie, Vittoria Guerrini (plus connue sous son nom de plume Cristina Campo) est une critique littéraire, poète et traductrice italienne — « la meilleure styliste du demi-siècle italien » comme le dit son libre compagnon Elemire Zolla. Orfèvre au service de la littérature, Cristina Campo à traduit de nombreux auteurs européens comme Virginia Woolf, William Carlos Williams, Hofmannsthal ou encore Emily Dickinson et Simone Weil. Les quelques livres publiés de Cristina Campo (Les impardonnables, Lettres à Mita, La Noix d’or et Le tigre Absence) sont des gemmes émaillées d’or — symbole de grâce et d’héritage. Ne dissolvant jamais la vérité sur l’autel d’un quelconque cabotinage stylistique ou d’un l’esthétisme roulant sur lui-même, son style d’écriture est remarquable de pureté — scansion unique né au coeur du silence qui, d’un livre à l’autre, cherchera toujours à rendre à chaque mot son impardonnable saveur maximale. Éprise de liturgie, elle sera à l’initiative de la création en 1966 de « Una voce », une association internationale regroupant de multiples poètes, écrivains et philosophes contemporains, qui milite pour la sauvegarde du rite latin dans l’Église contre les réformes post-conciliaires de Vatican II. Cristina décédera brusquement dans la nuit du 10 au 11 janvier 1977, sur le coup d’une crise cardiaque à peine plus douloureuse que les précédentes, selon sa biographe Cristina de Stefano. Cristina Campo était une « anachorète [qui] possédait la courtoisie mondaine, la grâce exquise et insaisissable d’une dame italienne de la Renaissance ou d’une aristocrate de la Fronde. »[3] selon les mots de son ami Pietro Citati, le célèbre critique littéraire italien. Toute entière éprise de poésie, la vie comme l’œuvre de Cristina, aura été un éternel dialogue avec les quatre sphinges qui ornait son « autre monde », ce monde où Poésie et Destin riment éternellement avec Beauté et Vérité.

Simone Weil (1909-1943) : Née à Paris, Simone Weil à été la disciple de d’ Émile Chartier (dit Alain) entre 1925 et 1928. Baignée dans les milieux communistes et ouvriers, Simone Weil à participé aux travaux du Cercle communiste démocratique de Boris Souvarine. Ne se contentant nullement de la pure spéculation théorique, elle ira jusqu’à s’imprégner physiquement du métier d’ouvrier en travaillant avec eux dans les usines entre décembre 1934 et août 1935. De cette incarnation volontaire dans le corps souffrant du travailleur, Simone Weil tirera un livre majeur : Expérience de la vie d’usine, Lettre ouverte à Jules Romains. Au cœur de la matrice viciée de la manufacture, « les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôles des choses : c’est la racine du mal. […] le spectacle de manœuvres sur machines est presque toujours celui d’une précipitation misérable d’où toute grâce et toute dignité sont absentes » [4]. Se dissociant progressivement des professionnels de la révolution ( «J’étouffe dans ce mouvement révolutionnaires aux yeux bandés »), c’est, comme chez Bernanos, la guerre d’Espagne qui va profondément faire vaciller l’amour qu’elle portait à son propre camp — « Vous êtes royaliste, disciple de Drumont — que m’importe ? Vous m’êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d’Aragon — ces camarades que, pourtant, j’aimais » [5] . Lors de la seconde guerre mondiale, l’origine juive de Simone Weil scellait par avance sa propre vie. Consciente de l’immense flot de barbarie montante, elle sera obligée de s’exiler avec sa famille pour New York en 1942. Jugeant trop confortable la situation new yorkaise, elle repart pour Londres en novembre 1942, où elle rejoint les forces de la France Libre du Général de Gaulle. Atteinte d’une tuberculose, elle décédera à 34 ans seulement, le 24 août 1943 à Ashford en Angleterre. Un éclair mystique dans le chaos du monde qui, comme le dit magnifiquement Florence de Lussy, « maintient le regard fixé sur la même lumière, soleil des idées pour la philosophe, figure du Christ pour la chrétienne, Dieu Très-haut en souci de sa créature pour le prophète. Sa vie transparente et pure et donc parfaitement UNE, et traversée, d’une extrémité à l’autre, d’un même zèle prophétique.» [6]

Simone Weil (1909-1943) : Née à Paris, Simone Weil à été la disciple de d’ Émile Chartier (dit Alain) entre 1925 et 1928. Baignée dans les milieux communistes et ouvriers, Simone Weil à participé aux travaux du Cercle communiste démocratique de Boris Souvarine. Ne se contentant nullement de la pure spéculation théorique, elle ira jusqu’à s’imprégner physiquement du métier d’ouvrier en travaillant avec eux dans les usines entre décembre 1934 et août 1935. De cette incarnation volontaire dans le corps souffrant du travailleur, Simone Weil tirera un livre majeur : Expérience de la vie d’usine, Lettre ouverte à Jules Romains. Au cœur de la matrice viciée de la manufacture, « les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôles des choses : c’est la racine du mal. […] le spectacle de manœuvres sur machines est presque toujours celui d’une précipitation misérable d’où toute grâce et toute dignité sont absentes » [4]. Se dissociant progressivement des professionnels de la révolution ( «J’étouffe dans ce mouvement révolutionnaires aux yeux bandés »), c’est, comme chez Bernanos, la guerre d’Espagne qui va profondément faire vaciller l’amour qu’elle portait à son propre camp — « Vous êtes royaliste, disciple de Drumont — que m’importe ? Vous m’êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d’Aragon — ces camarades que, pourtant, j’aimais » [5] . Lors de la seconde guerre mondiale, l’origine juive de Simone Weil scellait par avance sa propre vie. Consciente de l’immense flot de barbarie montante, elle sera obligée de s’exiler avec sa famille pour New York en 1942. Jugeant trop confortable la situation new yorkaise, elle repart pour Londres en novembre 1942, où elle rejoint les forces de la France Libre du Général de Gaulle. Atteinte d’une tuberculose, elle décédera à 34 ans seulement, le 24 août 1943 à Ashford en Angleterre. Un éclair mystique dans le chaos du monde qui, comme le dit magnifiquement Florence de Lussy, « maintient le regard fixé sur la même lumière, soleil des idées pour la philosophe, figure du Christ pour la chrétienne, Dieu Très-haut en souci de sa créature pour le prophète. Sa vie transparente et pure et donc parfaitement UNE, et traversée, d’une extrémité à l’autre, d’un même zèle prophétique.» [6]

© : Jean-Nicolas Bart

Cercle Jean Mermoz : Simone Weil, cette « sainte sans auréole » selon le mot de Cristina Campo culmine au sommet de cette triade de « penseuses » [7]. Ainsi sont-elles ces « amitiés stellaires » chères à Nietzsche, qui fixent des éclairs dans la nuit sombre d’un XXème siècle barbare —, ponctuant ainsi d’éclats scintillants cette « énorme courbe invisible » reliant les âmes altières par-delà le gouffre du temps. Vous citez Elemire Zolla, le libre compagnon de Cristina Campo, qui évoquait cette « communion par affinités métaphysique » (p.20), néanmoins vous insistez sur la liaison « terrestre, charnelle, de coeur à coeur » qui reliait les Incandescentes. Avant de revenir sur les convergences philosophiques et poétiques reliant ces rares amitiés ( « la voix argentine » de Cristina Campo évoque cette rareté, dans un français qu’elle a appris avec Proust dès son enfance[8] : « Mais une amitié pure est rare* »[9]) —, biographiquement quels ont été leurs liens charnels et terrestres ?

Élisabeth Bart : Cette triade se configure à travers deux formes d’amitié qui semblent opposées. Par l’expression « amitié stellaire » Nietzsche désigne une relation qui n’a lieu que dans l’espace de la pensée, de l’intelligence et de la vérité, par affinités métaphysiques, entre des personnes qui ne se sont pas nécessairement rencontrées « en chair et en os », alors que l’amitié terrestre, charnelle, que nous connaissons tous, a lieu dans le monde, entre personnes qui ont des affinités de toutes sortes, se fréquentent dans la vie quotidienne. María Zambrano et Cristina Campo ont vécu cette amitié à Rome, où Cristina a passé l’essentiel de sa vie d’adulte, et où María vécut de 1953 à 1964. Toujours en  exil, elle vivra ensuite, de 1964 à 1980, en France, dans une ferme au lieu-dit La Pièce, près de Ferney-Voltaire. La correspondance de Cristina à María, publiée en Italie sous le titre Se tu fossi qui, qui s’étend de 1961 à 1975, témoigne de cette amitié. Avant 1964, elles s’écrivent dès que l’une d’elles s’éloigne de Rome, mais l’essentiel de la correspondance de Cristina est adressé à La Pièce, jusqu’à son interruption en 1975, deux ans avant sa mort en 1977. Les lettres de María à Cristina ont disparu, hélas, avec tous ses écrits entreposés dans des malles dont les ayants droit ne soupçonnaient pas la valeur.

exil, elle vivra ensuite, de 1964 à 1980, en France, dans une ferme au lieu-dit La Pièce, près de Ferney-Voltaire. La correspondance de Cristina à María, publiée en Italie sous le titre Se tu fossi qui, qui s’étend de 1961 à 1975, témoigne de cette amitié. Avant 1964, elles s’écrivent dès que l’une d’elles s’éloigne de Rome, mais l’essentiel de la correspondance de Cristina est adressé à La Pièce, jusqu’à son interruption en 1975, deux ans avant sa mort en 1977. Les lettres de María à Cristina ont disparu, hélas, avec tous ses écrits entreposés dans des malles dont les ayants droit ne soupçonnaient pas la valeur.

Cette correspondance révèle une amitié rare, simultanément terrestre et stellaire. Amitié terrestre qui dévoile l’ intime proximité entre les deux femmes à travers leurs échanges sur les choses de la vie, leurs joies et leurs peines, qu’il s’agisse de leurs voyages, de leurs soucis de santé, de leurs deuils… Amitié stellaire, qui se manifeste dans leurs échanges sur les choses de la pensée : la littérature, la philosophie, l’art et la liturgie. Toujours présente entre elles et en chacune d’elles, Simone Weil est l’amie stellaire par excellence, elle qui n’aura pas eu le temps de les connaître dans la vie terrestre. María Zambrano l’ a rencontrée une seule fois en Espagne, en 1936, sur le front Républicain et, comme elle l’écrira à son ami le philosophe et théologien Agustín Andreu, elles ne se dirent « presque rien », par timidité. Quant à Cristina Campo, elle n’a jamais rencontré Simone Weil mais fut l’une des premières à la lire, à la traduire en italien, dès 1953. Par la suite, toutes deux lisent et traduisent la philosophe française dont l’œuvre irrigue leur propre pensée. L’amitié stellaire s’accomplit dans ce firmament où s’entrelacent les trois langues, le français, l’italien et l’espagnol. Simone Weil aimait les figures géométriques : je les vois comme un triangle d’or dont la base serait Simone, et les deux côtés égaux, María et Cristina.

Cercle Jean Mermoz : Ces médiations géométriques sur l’amitié — tout à la fois circulaire et triangulaire — qui se tisse entre les Incandescentes, fait écho à la définition de l’amitié que commente Simone Weil dans ses Commentaires de textes pythagoriciens : « L’amitié est une égalité faite d’harmonie », qu’elle rapprochait de la formule de Philolaos de Crotone : « L’harmonie est l’unité d’un mélange de plusieurs, et la pensée unique de pensants séparés »[10]. Cette pensée de la symphonie née du chaos n’est pas sans nous rappeler Héraclite et sa contrariété avantageuse : « la plus belle harmonie naît des différences — toutes choses naissent de la discorde »[11]. D’ailleurs, c’est au détour du premier livre que María Zambrano publia intitulé Philosophie et Poésie, que nous découvrons qu’elle s’est également appesantie sur ce « point le plus délicat de tous : celui de «l’unité-hétérogénéité »[12]. Nombre de philosophes modernes ont puisé chez les présocratiques une réponse aux questions de la modernité; on pense à Nietzsche, Heidegger ou encore sous une forme étonnante à Bachelard et à sa tétralogie cosmologique — sans oublier les poètes, et notamment René Char et ce que l’on pourrait nommer sa dithyrambe pour Héraclite dans Recherche de la base et du sommet. Pour revenir sur leur influences antiques, vous rappelez qu’en méditant sur la pensée « vaincue par l’aristotélisme » des pythagoriciens, elles ont découvert « une semence qui ne demande qu’à germer » [13] Quelle est cette graine plantée « à l’orée de la métaphysique moderne » qui les a influencées ? Et plus largement, quelles sont les influences philosophiques de nos deux philosophes ?

Cercle Jean Mermoz : Ces médiations géométriques sur l’amitié — tout à la fois circulaire et triangulaire — qui se tisse entre les Incandescentes, fait écho à la définition de l’amitié que commente Simone Weil dans ses Commentaires de textes pythagoriciens : « L’amitié est une égalité faite d’harmonie », qu’elle rapprochait de la formule de Philolaos de Crotone : « L’harmonie est l’unité d’un mélange de plusieurs, et la pensée unique de pensants séparés »[10]. Cette pensée de la symphonie née du chaos n’est pas sans nous rappeler Héraclite et sa contrariété avantageuse : « la plus belle harmonie naît des différences — toutes choses naissent de la discorde »[11]. D’ailleurs, c’est au détour du premier livre que María Zambrano publia intitulé Philosophie et Poésie, que nous découvrons qu’elle s’est également appesantie sur ce « point le plus délicat de tous : celui de «l’unité-hétérogénéité »[12]. Nombre de philosophes modernes ont puisé chez les présocratiques une réponse aux questions de la modernité; on pense à Nietzsche, Heidegger ou encore sous une forme étonnante à Bachelard et à sa tétralogie cosmologique — sans oublier les poètes, et notamment René Char et ce que l’on pourrait nommer sa dithyrambe pour Héraclite dans Recherche de la base et du sommet. Pour revenir sur leur influences antiques, vous rappelez qu’en méditant sur la pensée « vaincue par l’aristotélisme » des pythagoriciens, elles ont découvert « une semence qui ne demande qu’à germer » [13] Quelle est cette graine plantée « à l’orée de la métaphysique moderne » qui les a influencées ? Et plus largement, quelles sont les influences philosophiques de nos deux philosophes ?

Élisabeth Bart : Dans leur formation, chacune d’elles a été influencée par son premier maître, Alain, pour Simone Weil, Jose Ortega y Gasset, pour María Zambrano, puis chacune a tracé sa propre voie. Toutes deux, ont remonté aux sources de la métaphysique occidentale, d’une part les présocratiques, Platon, Aristote, d’autre part la pensée chrétienne, non pour déconstruire cette métaphysique mais pour en explorer plus profondément les strates afin d’éclairer ce qui était resté à l’état latent, ou relégué, telle la pensée des Pythagoriciens. Leurs convergences essentielles proviennent de ces sources. De la pensée grecque, elles maintiennent au

[Pythagore, détail de l’École d’Athènes de Raphaël, 1509.]

La « semence » pythagoricienne, c’ est principalement la notion d’harmonie, si banalisée au fil des siècles qu’elle a perdu aujourd’hui son éclat. Elles retrouvent dans le pythagorisme sa signification première – le mot grec harmonia signifie « juste rapport » – comme le précise la formule de Philolaos que vous citez, que Simone Weil reprend à son compte en définissant l’harmonie comme « juste proportion » et « unité des contraires ». Cette notion sera fondamentale dans leur quête de l’unité et fondatrice dans l’élaboration de leur poétique.

Pourtant, leurs approches du pythagorisme sont différentes. Dans La condamnation aristotélicienne des pythagoriciens, María Zambrano éclaire la décision d’Aristote qui ne pouvait intégrer à sa philosophie du logos le nombre et la conception pythagoricienne du temps. Selon elle, cette philosophie du logos, celle de Platon puis d’Aristote, s’origine dans une expérience de l’espace vécu comme une prison obscure – la Caverne- , dont il faut s’arracher pour aller vers la connaissance du monde, des choses ; le logos définit, détermine les choses. Au lieu que la pensée pythagoricienne s’origine dans une expérience du temps, sur le fond sacré de l’angoisse du temps, angoisse qui inspira l’orphisme. Les pythagoriciens cherchent à rationaliser le temps pour se délivrer de l’angoisse, par la mathématique et la musique, « filles du nombre » : la musique, écrit María Zambrano, est « le temps rationalisé, temps transformé en âme par la vertu du nombre. Chronos, père vaincu par Orphée dans la légende et dans la “vision” perdue de Pythagore, par le charme du nombre sacré ». Dans le chant, l’harmonie, — juste accord proportionnel entre les nombres — , agit comme un charme, délivre de l’angoisse. Le chant d’Orphée a précédé la parole articulée, il engendre ensuite la parole poétique, elle-même antérieure au logos, une parole agissante qui charme, assume ce qui ne peut être entièrement rationalisé. Ainsi, María Zambrano trouve chez les pythagoriciens une confirmation de la « raison poétique », concept qu’elle a ébauché dans Philosophie et poésie, qu’elle ne cessera d’approfondir au fil de son œuvre, qui renvoie à une autre raison que celle du logos, la lucidité du poète assumant, dans son art, ce qui ne peut être rationalisé.

les choses. Au lieu que la pensée pythagoricienne s’origine dans une expérience du temps, sur le fond sacré de l’angoisse du temps, angoisse qui inspira l’orphisme. Les pythagoriciens cherchent à rationaliser le temps pour se délivrer de l’angoisse, par la mathématique et la musique, « filles du nombre » : la musique, écrit María Zambrano, est « le temps rationalisé, temps transformé en âme par la vertu du nombre. Chronos, père vaincu par Orphée dans la légende et dans la “vision” perdue de Pythagore, par le charme du nombre sacré ». Dans le chant, l’harmonie, — juste accord proportionnel entre les nombres — , agit comme un charme, délivre de l’angoisse. Le chant d’Orphée a précédé la parole articulée, il engendre ensuite la parole poétique, elle-même antérieure au logos, une parole agissante qui charme, assume ce qui ne peut être entièrement rationalisé. Ainsi, María Zambrano trouve chez les pythagoriciens une confirmation de la « raison poétique », concept qu’elle a ébauché dans Philosophie et poésie, qu’elle ne cessera d’approfondir au fil de son œuvre, qui renvoie à une autre raison que celle du logos, la lucidité du poète assumant, dans son art, ce qui ne peut être rationalisé.

Tout autre est la démarche de Simone Weil. Elle commence ses Commentaires sur les textes pythagoriciens en opposant leur pensée à la « dérive » de la science dans la métaphysique occidentale, une science « intéressée » qui a pour finalité la maîtrise du monde. Dans le pythagorisme, au contraire, la finalité de la science est la connaissance « désintéressée » des choses humaines et divines. Les pythagoriciens dédaignaient les résultats de leurs démonstrations mathématiques, seule comptait pour eux la rigueur du raisonnement. Ils attendaient d’une démonstration qu’elle leur donne la certitude de révélations divines. Ces Commentaires, d’une complexité et d’une richesse dont je ne peux rendre compte en quelques mots, reflètent l’admiration de Simone Weil pour le pythagorisme qu’elle voit comme une doctrine qui allie rationalité et mysticisme et qui annonce le christianisme. Sa correspondance avec son frère André, éminent mathématicien, témoigne de son vif intérêt pour les mathématiques, dont on pourrait, selon elle, faire un usage autre qu’utilitaire si, comme les pythagoriciens, on envisageait le symbolisme des nombres. Dans le pythagorisme, le nombre un est le symbole de Dieu, principe de l’harmonie divine. L’harmonie est envisagée comme l’ identité de rapports produite par un raisonnement analogique qui conduit à l’unité des contraires. Ainsi, l’harmonie pythagoricienne révèle l’ordre de l’univers, en dévoile la beauté. Simone Weil utilise cette notion dans le champ de la philosophie, lorsqu’elle élargit la conception pythagoricienne du temps à un devenir réfracté dans le temps, dans le champ de la théologie, pour penser le mystère de la Trinité, et enfin dans celui de la poésie, par exemple dans son poème mystique La Porte où le rythme impair exprime la descente de la grâce.

En fait, ces textes sur les pythagoriciens sont complémentaires, ils invitent à reconsidérer les potentialités du pythagorisme mis de côté par la métaphysique occidentale. Cette doctrine ouvre à d’autres modes de pensée. L’harmonie, les notions d’équivalence et de complémentarité qu’elle inclut, pourraient constituer des antidotes aux idéologies binaires, résidus d’une métaphysique dégénérée, en vogue aujourd’hui.

Cercle Jean Mermoz : Au détour d’une relecture de Rimbaud, on découvre que plusieurs intuitions de María Zambrano se trouvaient alors textuellement indiquées par le mage du Harar dans ses célèbres lettres dites du voyant du 13 et du 15 mai 1871. En effet, la « raison poétique » de María Zambrano fait écho à plusieurs affirmations contenues dans ses lettres adressées chronologiquement à Paul Demeny et Georges Izambard (lettres que l’on peut ironiquement renommer comme étant son discours de la méthode). Rimbaud aspire au dépassement de la poésie subjective, qu’il trouve, en ce qui concerne sa lettre du 13 mai 1871 adressée à Georges Izambard « horriblement fadasse ». Cette révolution de la poésie « objective » qu’il appelle de ses vœux, sonne comme une insurrection contre la nature même de la poésie occidentale, qui depuis Racine, se ratiocinerait dans le « jeu moisi ». Zambrano comme Rimbaud exhortent la métaphysique occidentale à la réévaluation complète du statut de la poésie – « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant » [14]. Révolution de statut, qui n’est possible pour Rimbaud, qu’à la condition d’une complète reconsidération de la parole poétique. Ainsi, Rimbaud enjoint le poète non seulement au « dérèglement de tous les sens » pour arriver à l’inconnu, mais également au dépassement de la subjectivité par la re-création d’une langue capable de « tenir le pas gagné » : « Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. »[15]. Cette parole poétique quitterait ainsi le rivage de l’égotisme pommelé et diffus ( « Une poésie qui se contenterait du vague de la rêverie serait un contresens » [16]ajouterait María Zambrano ) pour accoster les côtes de la pensée objective en dehors de tout esprit de système.

Cercle Jean Mermoz : Au détour d’une relecture de Rimbaud, on découvre que plusieurs intuitions de María Zambrano se trouvaient alors textuellement indiquées par le mage du Harar dans ses célèbres lettres dites du voyant du 13 et du 15 mai 1871. En effet, la « raison poétique » de María Zambrano fait écho à plusieurs affirmations contenues dans ses lettres adressées chronologiquement à Paul Demeny et Georges Izambard (lettres que l’on peut ironiquement renommer comme étant son discours de la méthode). Rimbaud aspire au dépassement de la poésie subjective, qu’il trouve, en ce qui concerne sa lettre du 13 mai 1871 adressée à Georges Izambard « horriblement fadasse ». Cette révolution de la poésie « objective » qu’il appelle de ses vœux, sonne comme une insurrection contre la nature même de la poésie occidentale, qui depuis Racine, se ratiocinerait dans le « jeu moisi ». Zambrano comme Rimbaud exhortent la métaphysique occidentale à la réévaluation complète du statut de la poésie – « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant » [14]. Révolution de statut, qui n’est possible pour Rimbaud, qu’à la condition d’une complète reconsidération de la parole poétique. Ainsi, Rimbaud enjoint le poète non seulement au « dérèglement de tous les sens » pour arriver à l’inconnu, mais également au dépassement de la subjectivité par la re-création d’une langue capable de « tenir le pas gagné » : « Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. »[15]. Cette parole poétique quitterait ainsi le rivage de l’égotisme pommelé et diffus ( « Une poésie qui se contenterait du vague de la rêverie serait un contresens » [16]ajouterait María Zambrano ) pour accoster les côtes de la pensée objective en dehors de tout esprit de système.

Notre esprit, tout entier emplit de ces portes ouvertes sur la rêverie, peut spéculer en pensant que c’est au Rimbaud des innommables vertiges que Maria Zambrano pensait à la fin de son livre Philosophie et poésie lorsqu’elle écrit : « Charité et communion qui n’ont pas touché la pensée, car nul n’a pu encore penser ce « logos tout empli de grâce et de vérité » » [17]. Néanmoins, la filiation la plus évidente est qu’elle pensait à l’Amour véritable dépeint par Jean de la Croix. Justement, pour revenir à Cristina Campo, vous dites que ses poèmes, rassemblés dans son recueil Le tigre Absence, traduisent « dans le logos poétique, ce que Simone exprime dans le logos philosophique tandis que Maria, dans Les clairières du bois et De l’aurore, transmute le logos philosophique en logos poétique » (p.118). Est-ce cette même racine sacrée puisée chez Jean de la Croix — notamment dans leur volonté de ne jamais « décolorer l’aile pourpre de la parole »[18], qui bourgeonne sous de multiples formes dans leurs œuvres respectives ?

Élisabeth Bart : En effet, la métaphore de Cristina Campo, « l’aile pourpre de la parole », vient du Cantique spirituel de saint Jean de la Croix, composé en deux parties : un poème de quarante strophes suivi d’une Exposition où l’auteur fait l’exégèse de son propre poème à la lumière de l’Écriture sainte, dans laquelle il a lui-même puisé la métaphore de la pourpre. Ainsi explique-t-il le quintil que vous citez : « La pourpre en l’Écriture sainte désigne la charité, et d’elle se revêtent et se servent les rois. Or l’âme dit que ce lit fleuri est teint d’une teinture pourpre , parce que toutes ses vertus, richesses et biens se sustentent , fleurissent et s’éjouissent seulement en la  charité et l’amour du Roi du ciel[19] ». Quand elle écrit que Jean de la Croix est « le mystique […] qui s’exprima en des traités qui n’ont rien à envier au plus parfait des répertoires scientifiques, sans que jamais se décolore l’aile pourpre de la parole », Cristina Campo met en évidence le génie du saint poète dont la mystique se fonde sur une sagesse aussi rationnelle qu’un traité scientifique tout en s’exprimant dans un discours éminemment poétique du fait que sa parole est animée par l’amour. « L’aile pourpre » est le comparant de ce qui anime la plus haute poésie, à savoir la charité, agapè en grec, caritas en latin, amour dont éros – l’élan vital, le désir -, est la source. Il n’y a pas opposition mais continuité entre éros et agapè comme le montre le pape Benoît XVI dans son encyclique Deus est caritas . C’est le passage d’éros à agapè qui constitue l’expérience mystique et il s’accomplit par la parole poétique.

charité et l’amour du Roi du ciel[19] ». Quand elle écrit que Jean de la Croix est « le mystique […] qui s’exprima en des traités qui n’ont rien à envier au plus parfait des répertoires scientifiques, sans que jamais se décolore l’aile pourpre de la parole », Cristina Campo met en évidence le génie du saint poète dont la mystique se fonde sur une sagesse aussi rationnelle qu’un traité scientifique tout en s’exprimant dans un discours éminemment poétique du fait que sa parole est animée par l’amour. « L’aile pourpre » est le comparant de ce qui anime la plus haute poésie, à savoir la charité, agapè en grec, caritas en latin, amour dont éros – l’élan vital, le désir -, est la source. Il n’y a pas opposition mais continuité entre éros et agapè comme le montre le pape Benoît XVI dans son encyclique Deus est caritas . C’est le passage d’éros à agapè qui constitue l’expérience mystique et il s’accomplit par la parole poétique.

Dialogue entre l’âme ( l’épouse) et l’Aimé (l’époux), le Cantique spirituel est écrit dans la langue d’éros. Comme le biblique Cantique des Cantiques, les analogies transposent le charnel dans le spirituel puisque l’expérience mystique s’origine dans la chair au sens chrétien du terme – l’ensemble de la personne dans sa condition terrestre, corps, cœur, esprit. Dans son essai Jean de la Croix, publié en 1939, la même année que Philosophie et poésie, María Zambrano explique que la mystique obéit à une nécessité aussi puissante en l’homme que l’instinct, même si elle n’est pas naturelle. Il y a chez le mystique une puissance d’amour si forte qu’elle ne peut se porter sur un objet terrestre. Dans Philosophie et poésie , elle distingue l’amour du désir, lequel aspire à la possession de l’objet désiré et s’effondre avec elle ; l’objet du désir reste extérieur dans la possession, alors que l’amour intériorise l’objet de sorte qu’il devient réelle présence. Là s’accomplit l’union de la mystique et de la poésie : la claire mystique de Jean de la Croix « porte en elle la présence de son objet qui se montre à nous par la poésie » écrit-elle dans Jean de la Croix, en s’appuyant sur la strophe XII du Cantique spirituel[20] ; où s’expriment la parfaite

[Saint Jean de la Croix en oraison]

Dans la poétique des Incandescentes, Jean de la Croix est leur point de convergence essentiel, à leurs yeux son œuvre met en évidence la racine profonde de toute véritable poésie : est poète celui ou celle qui éprouve un manque, dont la puissance d’amour est telle qu’elle cherche un objet d’amour Absolu. Paradoxalement, ce manque appartient entièrement à la condition humaine. María Zambrano éclaire ce paradoxe dans Philosophie et poésie où, retraçant l’histoire de la métaphysique occidentale, elle médite sur l’opposition entre la philosophie et la poésie, et leur complémentarité.Alors que la racine cachée de la philosophie, qui vise la connaissance et l’unité, est une volonté de pouvoir, la racine cachée de la poésie est l’amour du monde, d’autrui, la fidélité à la dispersion des apparences. Le poète ne cherche pas le pouvoir mais le Salut en assumant, par la parole poétique, les choses ultimes, la faim, la mort, la désirabilité, l’irréversibilité du temps.

Tout grand poète est un mystique. Dans Philosophie et poésie María Zambrano convoque Baudelaire, « le père de la poésie moderne », et Rimbaud, dont l’itinéraire est proche de celui de Jean de la Croix. Ces deux poètes ont vécu dans un siècle très éloigné du « Siècle d’or » espagnol, un « siècle à mains » selon Rimbaud, où Dieu est mort. Aujourd’hui, Éros aussi est mort, tué par l’industrie de la pornographie, le sexe mécanique, de même que l’industrie du tourisme a tué le voyage comme le rappelle Roberto Calasso dans L’innommable actuel ( 2019). Toutefois, la mystique étant inhérente à la condition humaine, il reste de grands poètes, tels Maxence Caron dont chaque ouvrage philosophique se termine par un poème mystique, ou Marien Defalvard dont l’âpre combat spirituel dans Narthex et L’Architecture témoigne d’une périlleuse traversée des ténèbres contemporaines. Il y a quelques années, j’eus une conversation avec lui sur Michel Houellebecq en qui il voyait un poète alors que je pensais que celui-ci désirait en devenir un sans y parvenir. Je me trompais. J’ai découvert récemment son recueil Non réconcilié qui m’a stupéfiée. Contrairement à l’opinion la plus répandue, Houellebecq n’est pas un nihiliste mais un poète, un mystique qui cherche le Salut dans un monde dévasté.

Tout grand poète est un mystique. Dans Philosophie et poésie María Zambrano convoque Baudelaire, « le père de la poésie moderne », et Rimbaud, dont l’itinéraire est proche de celui de Jean de la Croix. Ces deux poètes ont vécu dans un siècle très éloigné du « Siècle d’or » espagnol, un « siècle à mains » selon Rimbaud, où Dieu est mort. Aujourd’hui, Éros aussi est mort, tué par l’industrie de la pornographie, le sexe mécanique, de même que l’industrie du tourisme a tué le voyage comme le rappelle Roberto Calasso dans L’innommable actuel ( 2019). Toutefois, la mystique étant inhérente à la condition humaine, il reste de grands poètes, tels Maxence Caron dont chaque ouvrage philosophique se termine par un poème mystique, ou Marien Defalvard dont l’âpre combat spirituel dans Narthex et L’Architecture témoigne d’une périlleuse traversée des ténèbres contemporaines. Il y a quelques années, j’eus une conversation avec lui sur Michel Houellebecq en qui il voyait un poète alors que je pensais que celui-ci désirait en devenir un sans y parvenir. Je me trompais. J’ai découvert récemment son recueil Non réconcilié qui m’a stupéfiée. Contrairement à l’opinion la plus répandue, Houellebecq n’est pas un nihiliste mais un poète, un mystique qui cherche le Salut dans un monde dévasté.

Cercle Jean Mermoz : Il convient de signaler au registre des innombrables écholalies qui semblent tresser l’entretien à rebours de lui-même — à la manière de l’Art des tapis merveilleusement conté par Cristina Campo — qu’il n’est pas étonnant que Rimbaud en soit la corde tendue : ce poète a comme les Incandescentes, décoché ses flèches poétiques depuis les meurtrières endolories de l’exil et de l’abandon de soi. Cette expérience du désert intérieur, du déracinement volontaire ou subi, a été intensément vécue par Cristina Campo et María Zambrano. Entre l’Amérique latine, la France et ses quelques passages en Italie, la vie de María Zambrano aura été un long et immense mouvement hors d’elle-même, selon la signification de l’étymologie latine d’exil « exsilium » (p.36). Concernant Cristina Campo, son exil est davantage spirituel; elle n’a jamais véritablement quitté son Italie natale, sauf pour de brefs séjours à Paris qu’elle raconte merveilleusement à son amie Margherita Pieracci. C’est d’ailleurs dans les somptueuses lettres que Cristina lui envoie que l’on découvre ce puissant sentiment d’étrangeté — qui confine parfois à la proscription — que Cristina Campo éprouve envers le monde moderne. Ce monde dévasté, de la perte irrémédiable qui, « lorsqu’il manifeste son néant, sa réalité infernale aux multiples visages, […] détruit ce qui lui reste de beauté, de spiritualité » (p.51). L’orientation de l’âme de Cristina Campo est toute entière tournée vers ce culte d’un monde où perfection et beauté circuleraient gratuitement entre les quatre sphinges éternelles de la poésie. Inévitablement attiré par cet au-delà du miroir d’Alice, elle écrit dans ses poèmes liturgiques : « deux mondes et moi je viens de l’autre »[21] — sa spiritualité poétique rejoindrait d’avantage les eaux sauvagement mystiques du considérable Rimbaud que celle de María Zambrano (notamment lorsqu’il affirmait dans La vierge folle : « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. »[22]). Pour mieux saisir cette extase hors du monde dont la si byzantine Cristina Campo se fait le vibrant écho, citons la voix amicalement solaire de Margherita Pieracci : « […] on ne peut connaître Cristina si l’on ne perçoit pas le déchirement qu’elle éprouve, ce vide que la perte ouvre dans l’âme. Un déchirement que n’atténue pas le fait de découvrir — et du reste Cristina l’a toujours su obscurément — que c’est justement de lui, quand il se traduit dans l’évidence de l’exil, que vient le salut »[23]. Ainsi, la trajectoire de nos « deux silencieuses princesses en exil » comme les appela Cristina De Stefano, a été souverainement fendue par la marque de l’exil. Pour raccrocher la géométrie parfaite du triangle d’or des Incandescentes, il convient de se pencher sur le cas Simone Weil; vous écrivez : « elle n’a pas ressenti le sentiment d’exil, elle n’aura point reçu la révélation de la patrie véritable ni de la patrie céleste. […] C’est sans doute pour  cette raison que Simone Weil ne fut pas poète malgré son grand désir de l’être » (p.78).

cette raison que Simone Weil ne fut pas poète malgré son grand désir de l’être » (p.78).

Vous nous parliez de Marien Defalvard, et justement on trouve dans son poème Le deuil du monde ces vers teintés d’une grâce née de la perte : « Je vois le deuil du monde et la colline ruisselante ébaucher une rédemption »[24]. Quelle serait cette « colline ruisselante » que Cristina Campo et María Zambrano auraient trouvée au bout de leurs exils respectifs, et qui par son absence chez Simone Weil, lui aurait éclipsé l’astre du poème ?

Élisabeth Bart : Ce poème de Marien Defalvard, de même que l’ensemble de Narthex et de L’Architecture, témoigne d’un exil intérieur proche de celui de Cristina Campo. « La colline ruisselante » pourrait être une allégorie de l’œuvre poétique comme l’indique le vers suivant : « Des chantiers d’inutilité sont levés pour s’en tenir au langage ». On peut aussi rapprocher cette « colline ruisselante » de la « patrie véritable »de María Zambrano.

Pour en revenir à l’exil de nos « silencieuses princesses », silencieuses parce que leur parole n’est audible que dans le Royaume, lieu fidèle à une Transcendance divine, précisons que leurs expériences respectives de l’exil sont très différentes.

Républicaine bannie de sa patrie, l’Espagne, María Zambrano a vécu en exil, comme vous l’avez dit, pendant les deux tiers de sa vie. C’est en 1990, six ans après son retour en Espagne, qu’elle publie L’Exilé, un essai aussi dense que bref, méditation poétique qui dévoile le sens métaphysique de son expérience, en un étonnant paradoxe : c’est la découverte de la « patrie véritable » qui crée l’exil. Cette découverte se présente comme une révélation, dans le sens mystique du terme – une intuition, une lueur irréductible à l’analyse -, réalité qu’elle réhabilite avec le vœu de l’introduire dans le champ de la philosophie. Ce qu’elle nomme « exil » n’est pas, à proprement parler, l’expatriation ; celle-ci est vécue comme une expulsion du pays natal qui ôte à l’expatrié tout ce qu’il a, ses repères, les médiateurs entre soi et le monde. Vient ensuite le déracinement, avec la prise de conscience du retour impossible puisque l’expatrié ne retrouvera jamais la patrie telle qu’elle était, rupture et déchirure irréversibles, irrémédiables. Là commence une initiation, chemin analogue à la nuit obscure du mystique, où le déraciné, dépossédé de son moi, s’il ne cède pas à la tentation de l’existence ( vouloir exister à tout prix en se jetant dans l’action), accède à la conscience de l’être, l’être révélé dans son absolue nudité. C’est alors qu’a lieu l’entrée en exil, révélation de « la patrie véritable » qui est une catégorie historique, « terre où l’histoire fut un jour semée , reconnaissable à un mot de sa langue, un seul mot de sa langue ». En d’autres termes, ce qui est révélé à l’exilé c’est l’être de la patrie véritable, la patrie qui est, demeure et reste quand tout ce qui semblait la constituer est perdu. La patrie véritable n’est pas spatio-temporelle mais pneumatique, souffle d’inspiration qu’un seul mot dans sa langue peut éveiller. L’exil est la métamorphose de l’expulsion première en extase, lieu de la création poétique, « colline ruisselante » ou terre bruissante des voix s’exprimant dans cette langue.

Républicaine bannie de sa patrie, l’Espagne, María Zambrano a vécu en exil, comme vous l’avez dit, pendant les deux tiers de sa vie. C’est en 1990, six ans après son retour en Espagne, qu’elle publie L’Exilé, un essai aussi dense que bref, méditation poétique qui dévoile le sens métaphysique de son expérience, en un étonnant paradoxe : c’est la découverte de la « patrie véritable » qui crée l’exil. Cette découverte se présente comme une révélation, dans le sens mystique du terme – une intuition, une lueur irréductible à l’analyse -, réalité qu’elle réhabilite avec le vœu de l’introduire dans le champ de la philosophie. Ce qu’elle nomme « exil » n’est pas, à proprement parler, l’expatriation ; celle-ci est vécue comme une expulsion du pays natal qui ôte à l’expatrié tout ce qu’il a, ses repères, les médiateurs entre soi et le monde. Vient ensuite le déracinement, avec la prise de conscience du retour impossible puisque l’expatrié ne retrouvera jamais la patrie telle qu’elle était, rupture et déchirure irréversibles, irrémédiables. Là commence une initiation, chemin analogue à la nuit obscure du mystique, où le déraciné, dépossédé de son moi, s’il ne cède pas à la tentation de l’existence ( vouloir exister à tout prix en se jetant dans l’action), accède à la conscience de l’être, l’être révélé dans son absolue nudité. C’est alors qu’a lieu l’entrée en exil, révélation de « la patrie véritable » qui est une catégorie historique, « terre où l’histoire fut un jour semée , reconnaissable à un mot de sa langue, un seul mot de sa langue ». En d’autres termes, ce qui est révélé à l’exilé c’est l’être de la patrie véritable, la patrie qui est, demeure et reste quand tout ce qui semblait la constituer est perdu. La patrie véritable n’est pas spatio-temporelle mais pneumatique, souffle d’inspiration qu’un seul mot dans sa langue peut éveiller. L’exil est la métamorphose de l’expulsion première en extase, lieu de la création poétique, « colline ruisselante » ou terre bruissante des voix s’exprimant dans cette langue.

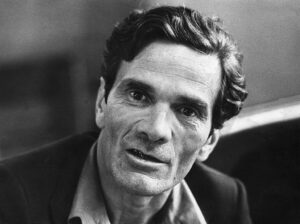

Contrairement à María Zambrano, Cristina Campo n’a jamais quitté son pays natal. Il ne faut pas confondre le « sentiment d’étrangeté » que vous évoquez avec l’aliénation des personnages de Sartre ou Camus qui éprouvent le sentiment de l’absurde. Pour elle, le monde n’est pas absurde, il est création de Dieu, mais il a perdu l’essentiel. Ce que l’humanisme des Lumières nomme le Progrès, avec une majuscule – progrès horizontal du développement technologique qui a engendré la société de consommation -, a détruit l’essentiel,

[Pier Paolo Pasolini]

Simone Weil est morte à trente-quatre ans, en 1943, juste après avoir écrit L’enracinement, une œuvre magistrale. Elle n’a pas connu l’expatriation, mais expérimenté, à travers le travail à l’usine et dans les champs, ce qu’elle nomme le « déracinement », notion qui se comprend à la lumière de son contraire, « l’enracinement », qu’elle définit ainsi : « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage[25] ». Plusieurs notions sont nouées dans cette définition ; l’expression « participation naturelle » est répétée, participation à une collectivité qui conserve les trésors du passé et les pressentiments d’avenir. Il ne s’agit pas d’un conservatisme qui préserverait des privilèges iniques mais qui permet à chacun d’inscrire son travail, ses actes, dans la durée, qui préserve la transmission des trésors du passé. Dans la société industrielle qui était celle de Simone Weil, le déracinement est une forme d’expulsion de tout ce qui constitue une patrie charnelle, le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. À notre époque, où le management par la cybernétique est devenu planétaire, nous sommes tous peu ou prou des déracinés, condamnés à suivre les flux du travail, des marchandises, à vivre de plus en plus dans le virtuel. La pensée de Simone Weil conduit à envisager autrement, en dehors des idéologies dominantes, la question de l’immigration que la novlangue managériale nomme « crises migratoires », elle permet de tenir ensemble les points de vue des migrants et des peuples restés dans leur pays mais eux-mêmes déracinés, expulsés de leur histoire, de leur culture, de leur patrie charnelle. Cette conception de l’enracinement n’empêche pas Simone Weil de rester fidèle à un universalisme hérité du stoïcisme plus que des Lumières, auxquelles elle reproche d’avoir inventé le concept abstrait de « nation », qui a renforcé, selon elle, la puissance de l’État laquelle a favorisé le déracinement. De plus, en opposition à la « patrie céleste » des chrétiens, au Royaume de Cristina Campo qui se manifeste dans la liturgie, son universalisme stoïcien considère que nous n’avons qu’une patrie terrestre et que c’est elle qu’il faut aimer. Croire en une « patrie céleste » comporterait le risque de la confondre avec l’institution de l’Église. Pour reprendre les termes de Florence de Lussy, ce « patriotisme universel »la conduit à ne voir que l’incapacité d’aimer l’univers dans le sentiment d’exil. Sur ce point, Cristina Campo la critique dans son introduction à Attente de Dieu, ouvrage publié en Italie en 1966. Selon elle Simone Weil n’a pas été suffisamment informée sur les dogmes chrétiens, notamment le mystère de l’Incarnation. Elle n’a pas compris que l’amor fati stoïcien reste dans l’abstraction, que la liturgie catholique n’est pas une fiction mais l’incarnation vivante de la « patrie céleste ». Elle a manqué le poëme.

Simone Weil est morte à trente-quatre ans, en 1943, juste après avoir écrit L’enracinement, une œuvre magistrale. Elle n’a pas connu l’expatriation, mais expérimenté, à travers le travail à l’usine et dans les champs, ce qu’elle nomme le « déracinement », notion qui se comprend à la lumière de son contraire, « l’enracinement », qu’elle définit ainsi : « L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage[25] ». Plusieurs notions sont nouées dans cette définition ; l’expression « participation naturelle » est répétée, participation à une collectivité qui conserve les trésors du passé et les pressentiments d’avenir. Il ne s’agit pas d’un conservatisme qui préserverait des privilèges iniques mais qui permet à chacun d’inscrire son travail, ses actes, dans la durée, qui préserve la transmission des trésors du passé. Dans la société industrielle qui était celle de Simone Weil, le déracinement est une forme d’expulsion de tout ce qui constitue une patrie charnelle, le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. À notre époque, où le management par la cybernétique est devenu planétaire, nous sommes tous peu ou prou des déracinés, condamnés à suivre les flux du travail, des marchandises, à vivre de plus en plus dans le virtuel. La pensée de Simone Weil conduit à envisager autrement, en dehors des idéologies dominantes, la question de l’immigration que la novlangue managériale nomme « crises migratoires », elle permet de tenir ensemble les points de vue des migrants et des peuples restés dans leur pays mais eux-mêmes déracinés, expulsés de leur histoire, de leur culture, de leur patrie charnelle. Cette conception de l’enracinement n’empêche pas Simone Weil de rester fidèle à un universalisme hérité du stoïcisme plus que des Lumières, auxquelles elle reproche d’avoir inventé le concept abstrait de « nation », qui a renforcé, selon elle, la puissance de l’État laquelle a favorisé le déracinement. De plus, en opposition à la « patrie céleste » des chrétiens, au Royaume de Cristina Campo qui se manifeste dans la liturgie, son universalisme stoïcien considère que nous n’avons qu’une patrie terrestre et que c’est elle qu’il faut aimer. Croire en une « patrie céleste » comporterait le risque de la confondre avec l’institution de l’Église. Pour reprendre les termes de Florence de Lussy, ce « patriotisme universel »la conduit à ne voir que l’incapacité d’aimer l’univers dans le sentiment d’exil. Sur ce point, Cristina Campo la critique dans son introduction à Attente de Dieu, ouvrage publié en Italie en 1966. Selon elle Simone Weil n’a pas été suffisamment informée sur les dogmes chrétiens, notamment le mystère de l’Incarnation. Elle n’a pas compris que l’amor fati stoïcien reste dans l’abstraction, que la liturgie catholique n’est pas une fiction mais l’incarnation vivante de la « patrie céleste ». Elle a manqué le poëme.

Propos recueillis par Camarade Henri

Notes :

[1]: Exercices d’admiration, Emil Cioran, éd. Arcades Gallimard 1986 (p.167)

[2]: Les Incandescentes, Élisabeth Bart, éd. Pierre-Guillaume de Roux 2019 (p.117)

[3]: Portrait de femmes, Pietro Citati, éd. Gallimard 2001( p.221)

[4]: Oeuvres, Simone Weil, éd. Quarto Gallimard 1999 (p.201)

[5]: Georges Bernanos, La colère et la grâce, François Angelier, éd. Seuil 2021 (p.352)

[6]: Oeuvres, Simone Weil, éd. Quarto Gallimard 1999 (p.33)

[7]: Vous nous autorisez à utiliser ce nom dans l’épilogue de votre ouvrage : « Qui a lu Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo ne peut leur dénier la qualité de «penseuse», penseuses qui vont à contre-courant des idéologies modernes, à contre-courant des airs de notre temps » (p.225)

[8]: « À la maison, la règle que Benedetto imposait à ses filles est en vigueur : on ne lit une œuvre classique que dans la langue où elle à été écrite. On apprend le français chez la duchesse de Guermantes […] » Belinda et le monstre, Vie secrète de Cristina Campo, Cristina de Stefano, éd. Du Rocher 2006 (p.26)

[9]: Les Impardonnables, Cristina Campo, éd. L’Arpenteur Gallimard 1992 (p.194)

[10]: Oeuvres, Simone Weil, éd. Quarto Gallimard 1999 (p.601)

[11]: Fragments, Héraclite, éd. GF Flammarion 2004 (p.121)

[12]: Philosophie et poésie, María Zambrano, éd. Corti 2003 (p.23)

[13]: Les incandescentes, Élisabeth Bart, éd. Pierre-Guillaume de Roux 2019 (p.163)

[14]: Oeuvres Complètes, Arthur Rimbaud, éd. Bibliothèque de la Pléiade (p.339-349)

[15]: L’influence du poème Correspondance de Baudelaire est manifeste : « Dans une ténébreuse et profonde unité, / Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » Pour Rimbaud, Baudelaire, « est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu » ( Lettre du 15 mai 1871 )

[16]: Philosophie et poésie, María Zambrano, éd. Corti 2003 (p.119)

[17]: Philosophie et poésie, María Zambrano, éd. Corti 2003 (p.143)

[18]: Cette sublime métaphore, nous apprenons grâce à Élisabeth Bart, que Cristina Campo l’a puisée dans une strophe du Cantique spirituel de Jean de la croix :

« Notre lit est tout fleuri

« Environné de cavernes de lions,

« Teint d’une teinture pourpre,

« Édifié dans la paix,

« De mille écus d’or portant couronne »

[19]: Jean de la Croix, Cantique spirituel in Œuvres complètes, II, (Desclée de Brouwer, 2007) p. 600

[20]:« Ô source cristalline/ si sur ta surface argentée/ se forment soudain/ les yeux désirés/ que je porte dans mes entrailles »

[21]: Belinda et le monstre, Vie secrète de Cristina Campo, Cristina de Stefano, éd. Du Rocher 2006 (p.197)

[22]: Oeuvres Complètes, Arthur Rimbaud, éd. Bibliothèque de la Pléiade (p.260)

[23]: Lettres à Mita, Cristina Campo, éd. L’Arpenteur Gallimard 2006, (p.425-426)

[24]: Narthex, Marien Defalvard, éd. EXILS 2016, (p.110)

[25]: Simone Weil, L’enracinement in Œuvres (Quarto Gallimard, 2008) p.1052